Claas Relotius war bis gestern Mittag ein Star. Jedenfalls unter deutschen Journalisten. Der erst 33-jährige SPIEGEL-Reporter wurde in den letzten Jahren gleich vier Mal mit dem renommierten Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet, von CNN als „Journalist of the Year“ gewürdigt und mit dem „European Press Prize“ geschmückt. Heute weiß man: Der allseits populäre Shooting Star ist nicht nur ein außergewöhnlich begabter Schreiber. Er ist auch ein Betrüger.

Mindestens 14 der 55 Artikel, die Relotius im SPIEGEL veröffentlicht hat, sind zumindest teilweise erfunden. Das hat er jedenfalls bisher zugegeben, vielleicht waren es noch deutlich mehr, möglicherweise auch frühere Texte für die NZZ, die FAZ, das SZ-Magazin oder den TAGESSPIEGEL.

Dass ausgerechnet im SPIEGEL so etwas passieren konnte, erschüttert seit gestern die gesamte deutsche Medienbranche.

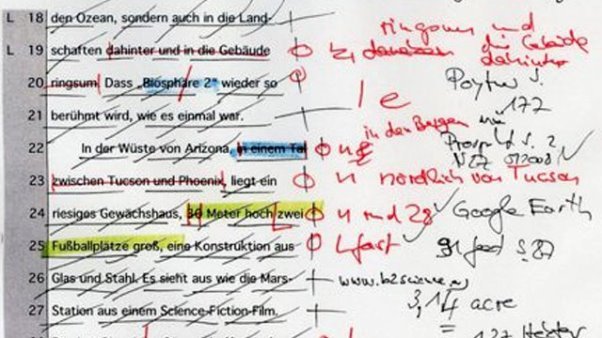

Der SPIEGEL verfügt nämlich über etwas, das so keine andere Redaktion in Europa hat: Eine sogenannte Dokumentation, in der rund 60 Journalisten – fast alle Akademiker der verschiedensten Disziplinen, von Geschichte bis Medizin – nichts anderes tun, als die Texte der SPIEGEL-Reporter zu überprüfen. (Nur zum Vergleich: In der gesamten PROFIL-Redaktion arbeiten nichtmal halb so viele Journalisten wie beim SPIEGEL nur in der Dokumentation.) Jeder Name, jede Zahl, jede Ortsangabe, jeder Wetterbericht – alles, was in einem Artikel kontrollierbar ist, wird kontrolliert. Und so sieht ein Manuskript aus, das durch die Hände der „Dok“ gegangen ist:

Wie es Relotius geschafft hat, so viele fabrizierte Geschichten unbemerkt durch diese berüchtigten Faktenchecker zu schleusen, ist zum Großteil noch schleierhaft. Eine erste Erklärung versucht der SPIEGEL selbst hier.

Wie überhaupt das Nachrichtenmagazin mit der Aufarbeitung des Super-GAUs geradezu vorbildlich umgeht. Ulrich Fichtner, einer der drei neuen Chefredakteure und ein begnadeter Schreiber, rekonstruiert in einem grandiosen Text, wie das Debakel intern bekannt wurde: Durch einen misstrauischen Kollegen, der eine Reportage gemeinsam mit Relotius veröffentlicht hat. In der Redaktion wurde ihm jedoch lange nicht geglaubt, er wurde gar verdächtigt, den gefeierten Kollegen verleumden zu wollen. Bis er auf eigene Faust in den USA seinem Co-Autor nachrecherchierte und belegen konnte, dass ausführlich beschriebene Protagonisten von ihrem angeblichen Interviewer Relotius nie gehört hatten.

Eine der Erklärungen dafür, dass der Reporter mit seinen Erfindungen durchgekommen ist, scheint übrigens, dass es praktisch ausschließlich Auslands-Berichte waren. Relotius war oft alleine unterwegs, viele Begegnungen waren schlicht nicht nachprüfbar und keiner der Porträtierten hat sich je beschwert. Bei Inlands-Geschichten wäre der Schwindel wohl viel eher aufgeflogen.

Für den SPIEGEL ist der Fall jedenfalls verheerend. „Sagen, was ist.“ steht als legendäres Motto von Gründer Rudolf Augstein an einer Foyer-Wand der imposanten Hamburger Verlagszentrale. Und im berühmten „Statut“, sowas wie der Gründungsurkunde des Magazins, lautet eines der Gebote seit 1949: „Alle im ‚Spiegel‘ verarbeiteten und verzeichneten Nachrichten, Informationen, Tatsachen müssen unbedingt zutreffen. […] In Zweifelsfällen ist eher auf eine Information zu verzichten, als die Gefahr einer falschen Berichterstattung zu laufen.“

Für jene, die so gerne „Lügenpresse“ brüllen, war gestern dementsprechend Feiertag. In Hektolitern trieft die Häme aus den sozialen Medien. Dabei hat der SPIEGEL natürlich nicht wissentlich falsche Geschichten gedruckt, sondern wurde von einem Betrüger vorsätzlich getäuscht. Inwieweit strukturelle Mängel, organisatorische Schwachstellen oder überforderte Vorgesetzte den Betrug begünstigt haben, wird eine eigene Kommission untersuchen.

Der SPIEGEL hat den Fall von sich aus öffentlich gemacht, ohne Druck von außen, in maximaler Transparenz und spürbar schmerzhafter Selbstkritik. Wenn schon so ein furchtbares Debakel passiert, kann man kaum offener und professioneller damit umgehen.

Der kluge Medienkritiker Stefan Niggemeier und „Salonkolumnist“ Dr. Deutsch sehen das übrigens – mit auch bedenkenswerten Argumenten – ganz anders. Der neue Vorsitzende der SPIEGEL-Chefredaktion, Steffen Klusmann, wiederum sagt im einem kurzen Video-Interview zu seinem Umgang mit der schlimmsten Fälschungsaffäre seit Interview-Erfinder Tom Kummer und Fernseh-Hochstapler Michael Born:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Einen sehr ähnlichen Fall hat vor 15 Jahren übrigens die NEW YORK TIMES erlebt. Auch dort war Jayson Blair ein junger, gefeierter Star, auch dort haben sich zig Geschichten als erfunden oder geklaut erwiesen und auch dort wurde das Desaster (das allerdings durch Beschwerden von außen bekannt wurde) beispielhaft aufgearbeitet – in einem mehr als 7.000 Worte langen Artikel, der für seine gnadenlose Genauigkeit berühmt geworden ist.

Gut 20 Jahre früher hat eine einzige Reportage die 26-jährige WASHINGTON POST-Reporterin Janet Cooke bekannt gemacht: „Jimmy’s World“ über einen heroinabhängigen Achtjährigen. Cooke hat für den beeindruckenden Text 1981 einen Pulitzer-Preis gewonnen, die höchste Auszeichnung im amerikanischen Journalismus. Nominiert hatte sie ausgerechnet Watergate-Legende Bob Woodward.

Aber Jimmy hat es nie gegeben. Cooke hatte sich den Helden ihres Porträts einfach ausgedacht. Bis heute ist ihr Pulitzer-Preis der einzige, der je zurückgegeben werden musste. Auch die WASHINGTON POST hat den Fall damals akribisch rekonstruiert. Und das Fachblatt COLUMBIA JOURNALISM REVIEW hat vor zwei Jahren in einem sehr lesenswerten, großen Text bilanziert, wie dieser Skandal „den Journalismus verändert hat“.

Offenbar nicht sehr.