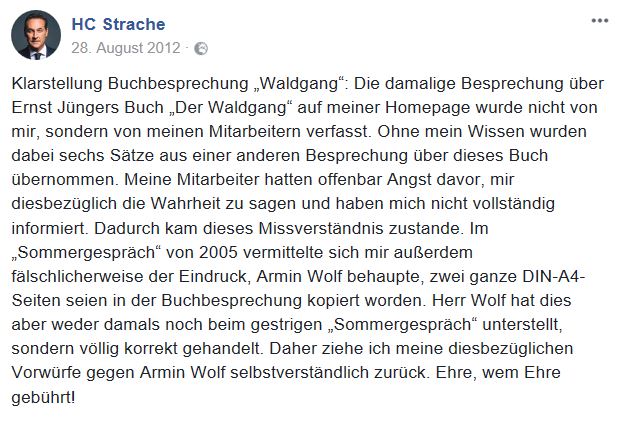

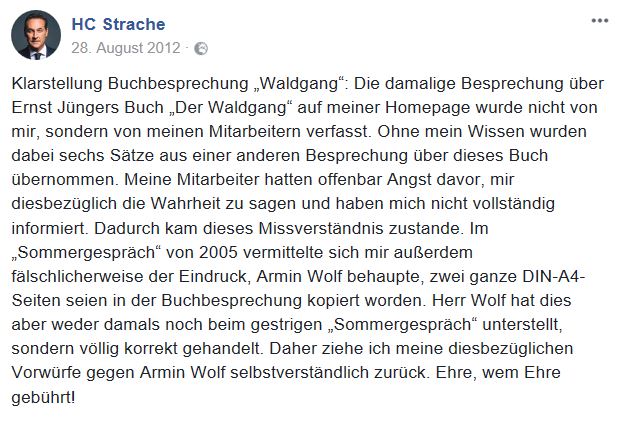

Das hat FPÖ-Chef Strache eben auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht:

Das hat FPÖ-Chef Strache eben auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht:

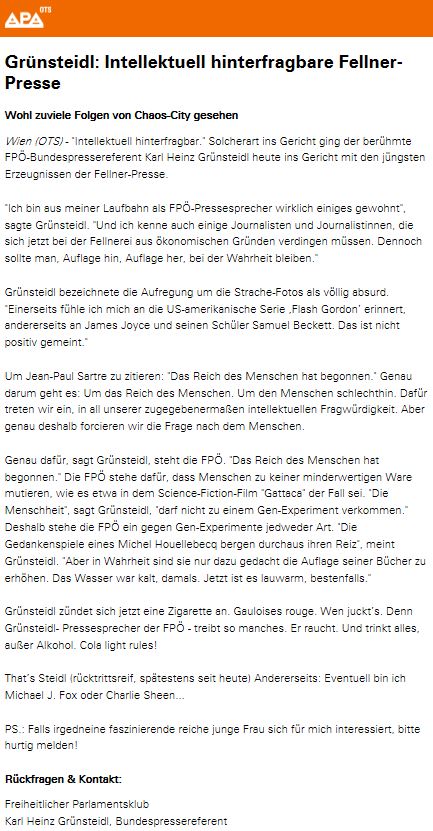

Schon fünf Jahre alt, aber ziemlich sicher, die beste Presseaussendung, die je von einer Parlamentspartei in Österreich gekommen ist. All time classic.

Am 2. Mai 2012 bekam der große österreichische Publizist, Radio- und Fernsehmacher und Historiker Peter Huemer im Wiener Rathaus das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Stadt Wien verliehen. Ich durfte dabei die Laudatio halten – und es war mir eine Ehre:

Meine erste Begegnung mit Peter Huemer war nur eine indirekte aber ich möchte Sie Ihnen trotzdem nicht vorenthalten. Es war auf einem Familienausflug ins Tiroler Unterland im August 1979 und ich kann mich lebhaft daran erinnern, wie die Erwachsenen beim Mittagstisch hoch erregt über eine Fernsehsendung wenige Tage zuvor debattierten. Und in diesem Gespräch, an dem ich als knapp 13jähriger nur als Zuhörer beteiligt war, habe ich zwei neue Wörter gelernt, die beide in den folgenden Jahren noch deutlich an Bedeutung für mich gewinnen sollten: das eine Wort war „Selbstbefriedigung“, das andere “Club 2”.

Ich wusste damals nicht, dass für die offensichtlich sehr aufregende Fernsehsendung mit diesem Namen unter Beteiligung einer mir unbekannten Person namens Nina Hagen eben Peter Huemer verantwortlich war – aber so ist er mir doch indirekt schon mit 13 genau so begegnet, wie ich ihn auch in den mehr als drei Jahrzehnten seither wahrgenommen habe: als Aufklärer.

Genau das ist Peter Huemer nämlich Zeit seines überaus produktiven Berufslebens gewesen – und zwar in allen drei wesentlichen Facetten dieses Berufslebens: als ORF-Journalist, als Publizist und als Historiker.

Ein paar Jahre später bin ich ihm dann tatsächlich begegnet, Ende 1987 – auch wenn das auf mich logischerweise wesentlich größeren Eindruck gemacht hat als auf ihn. Damals sind wir beide zu Ö1 gewechselt. Ich kam als ganz junger freier Mitarbeiter aus dem Landesstudio Tirol. Peter Huemer kam vom Fernsehen, als der schon legendäre langjährige Leiter des Club 2. Für mich war das damals ein toller Aufstieg, für Peter war es ein Umstieg – ein sehr lohnender Umstieg, wie sich letztlich herausstellen sollte. Aber damals hat es – jedenfalls von außen – wie ein Abstieg ausgesehen.

„Medien, Politik und Demokratie“ lautet das sehr allgemeine Thema, das uns Prof. Scott zum Einstieg vorgegeben hat – und er hat vorgeschlagen, als Ausgangspunkt Colin Crouchs schmalen Band „Post-Democracy“ zu wählen.

Ich werde mich – das legt meine Profession als Journalist nahe –, vor allem mit jenen Argumenten von Crouch auseinandersetzen, die der politischen Kommunikation, den Medien und ihren Konsequenzen für das politische System gelten. Und ich habe mit seinen diesbezüglichen Thesen ein Problem.

Ich glaube, man kann Colin Crouch normativ zustimmen – tatsächlich wäre mehr Partizipation durch mündige Bürger, die sich nicht primär als Konsumenten verstehen, an einem offenen politischen System, das nicht durch ökonomisch motivierte und neofeudalistisch agierende Eliten beherrscht wird, wünschenswert.

Aber empirisch kann ich Crouch nicht folgen. Ich möchte behaupten, er unterliegt einer grundsätzlichen Fehleinschätzung, die ich einen nostalgischen Trugschluss nennen möchte. Der Kern dieses Trugschlusses besteht in der – vereinfachten – These, dass früher alles besser war. Oder ganz konkret bei Crouch (2004: 6) in Sätzen wie: „Im größten Teil Westeuropas und Nordamerikas hatten wir unseren ‚demokratischen Moment‘ etwa in der Mitte des 20. Jahrhunderts.“

Er begründet diese angebliche Blütezeit der Demokratie – recht allgemein postulierend und ohne konkrete Daten – mit der hohen Wahlbeteiligung und spricht von einem „hohen Niveau weiterverbreiteter politischer Involviertheit in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren.“ (a.a.O.: 8)

Im Frühling 1985 präsentierte sich die Uni Innsbruck mit einem „Tag der offenen Tür“ den hoffnungsfrohen Maturanten des kommenden Sommers. Einer davon war ich, wenige Monate vor dem Abschluss der Innsbrucker Handelsakademie. Ich wollte HAK-Professor werden und marschierte auf die Uni, um eine Vorlesung in Wirtschaftspädagogik zu hören. Keine Ahnung mehr, wer da damals vortrug, es war alles sehr interessant, aber nur einen Satz daraus habe ich mir bis heute gemerkt, warum auch immer: „I can’t define an elephant, but if I see one I know one.“ Was exakt ein Elefant mit Wirtschaftspädagogik zu tun haben könnte ist mir leider entfallen.

Ein paar Hörsäle weiter war an diesem Tag noch eine andere Vorlesung angesetzt, die mich interessierte: Anton Pelinka über die „Grundzüge der Politikwissenschaft“. Das – oder besser: den – wollte ich mir anschauen. Politik hatte mich schon damals fasziniert und Anton Pelinka kannte ich. Aus dem Fernsehen. Da war er ständig damals. Im Club 2, in der Zeit im Bild, in Wahlsendungen. Gab es überhaupt einen anderen österreichischen Politologen? Jedenfalls keinen, den man im Innsbrucker O-Dorf kannte.

Diese neunzig Minuten „Grundzüge der Politikwissenschaft“ brachten in der Folge mein Leben ein wenig durcheinander. Weil sie unendlich viel spannender waren als die Wirtschaftspädagogik davor. Obwohl kein einziger Elefant vorkam. Meine Studienwahl, die schon seit Jahren festgestanden war, geriet ins Wanken. Wenn ich mir die Uni schon selber finanzieren musste – sollte ich dann nicht etwas studieren, das mich wirklich faszinierte? Also ein Doppelstudium: Wipäd und Politik.

Recht schnell wurde mir aber bewusst, dass der Tag für zwei Studien und einen Nebenjob etwas knapp werden würde. Doch nicht HAK-Professor für Betriebswirtschaft, VWL und Buchhaltung? Ich hatte eine bessere Idee: Ich würde Anton Pelinkas Nachfolger werden.

Pelinka, das fand ich schnell heraus, war Jahrgang 1941, damals also 44 Jahre alt. Ich würde sechs, sieben Jahre studieren, erst den Magister, dann das Doktorat, anschließend Assistent an seinem Institut, nach etwa zehn Jahren die Habil. Und wenn Pelinka dann so rund um das Jahr 2000 pensionsreif wäre, würde ich seinen Lehrstuhl übernehmen. Und natürlich die ZiB-Interviews und den Club 2 und die Bewunderung im gesamten Bekanntenkreis meiner Eltern, wo voller Respekt vom „Doktordoktor Nenning“ und vom „Professor Pelinka“ die Rede war, nach einem spätabendlichen Club 2 … Irgendwie schien das doch aufregender als vierzig Jahre Buchhaltungs-Unterricht an der HAK.

Es kam dann etwas anders. Um mein Politik-Studium zu finanzieren, begann ich als freier Mitarbeiter im Landesstudio des ORF. Und wie bei vielen jungen Journalisten wurde der Job schnell mehr und das Studium – das im Herbst 1985 mit der faszinierenden „Grundzüge“-Vorlesung Pelinkas begann – schnell weniger. (Das Vorlesungs-Skriptum – grünes Deckblatt, 134 Seiten aus dem Nadeldrucker, „Politikwissenschaft ist eine sozialwissenschaftliche Teildisziplin“ lautet der erste Satz – besitze ich noch heute.)

Mit meinem Wechsel zum Hörfunk in Wien war zwei Jahre später und knapp vor Ende des ersten Studienabschnitts die wissenschaftlichen Karriere auch schon wieder vorbei. Anton Pelinka begleitete mich allerdings weiter. Mit seinen Artikeln und Büchern und bald auch als Interview-Partner und Gast in Diskussionen. Von der Landesrundschau auf Radio Tirol zum Mittagsjournal, zur ZiB 2 und ZiB 3 und zu Offen gesagt.

Das mit den Fernsehauftritten ist also irgendwie gelungen. Promoviert wurde ich in der Zwischenzeit auch. Und nun wird also, höre ich, Pelinkas Lehrstuhl frei …

Aus: Palli, Ellen/Posch, Bettina/Rieder, Elisabeth (Hg.): Begegnungen mit Anton Pelinka. Innsbruck 2006: 182f.

Erkundigen Sie sich vorher, in welche Sendung Sie da genau eingeladen sind und was man von Ihnen als Gast erwartet.

Schauen Sie sich die Sendung vorher einmal an.

Seien Sie Sie selbst.

Lügen Sie nicht (und wenn doch, dann wirklich gut).

Fassen Sie sich kurz. Noch kürzer.

Fassen Sie sich kurz. Noch kürzer.

Verwenden Sie keine komplizierten Fachbegriffe.

Überlegen Sie sich vorher, was Sie sagen wollen.

Vergessen Sie nicht, es auch zu sagen.

Streiten Sie nicht mit dem Interviewer. (Der/die sitzt meistens dort, weil er/sie beim Publikum recht beliebt ist. Falls Sie noch beliebter sind, können Sie auch streiten.)

Kleidung für Damen: Dezente Farben, kein allzu pompöser Schmuck, kein allzu tiefer Ausschnitt (außer bei ganz bestimmten Sendungen). Makeup ist egal (Sie werden ohnehin im Studio geschminkt. Herren übrigens auch. Wegen der starken Scheinwerfer.)

Kleidung für Herren: Hellblaues Hemd, dezente Krawatte (dunkelrot geht immer), dunkles Sakko, keine kleinen Muster, keine lustigen Muster, kein Schmuck

Lampenfieber ist ganz normal. Es hilft Ihnen aufmerksam und konzentriert zu sein.

Bleiben Sie so lange im Studio sitzen, bis Ihnen jemand sagt, dass Ihr Auftritt vorüber ist.

Schauen Sie sich Ihr Interview nachher an. Und fragen Sie jemanden, der ehrlich zu Ihnen ist.

Auch Interviews sind Routine. Beim nächsten Mal wird es besser.

Aus: Dr. Ankowitschs Kleines Universal-Handbuch, Frankfurt a.M. 2005: 151

Sie heißen Clinton oder Klima. Sie lieben Hausmannskost, streicheln Tiere, Fußbälle und echte Babys, jedenfalls solange Fernsehkameras in der Nähe sind. Doch das will organisiert sein. Über politisches Marketing und einen neuen Beruf: den Spin-Doktor.

Sommer 1996: Bill Clinton macht Urlaub. Ein letztes Mal ausspannen vor dem anstrengenden Wahlkampf um die Wiederwahl. Diesmal allerdings urlaubt der Präsident nicht dort, wo er es sonst immer tut, auf der Nobel-Halbinsel Martha’s Vineyard, inmitten von Künstlern und Filmstars, wo schon John F. Kennedy sein Ferien-Domizil aufgeschlagen hatte. Bill Clinton und die First Family fahren ins völlig unglamouröse Wyoming – zum Camping.

Die Idee dazu kam von Dick Morris, einem professionellen Wahlkampf-Strategen und Clintons engstem Berater. Morris, ein bedingungsloser Fan von Meinungsumfragen, hatte eine Liste demoskopisch aussichtsreicher Urlaubsaktivitäten ausgearbeitet und empfahl dem Präsidenten ein paar Wochen im Zelt: „Wir liegen bei verheirateten Paaren mit Kindern nicht sehr gut. Jetzt ist die Zeit, daß Sie und ihre Familie sich bei jenen Dingen zeigen, die auch der durchschnittliche Wähler tut.“

Und Jungfamilien, so hatten Morris Umfragen ergeben, liebten Camping-Urlaube. Clinton ließ sich überzeugen. Ab nach Wyoming, ein paar Kamerateams im Schlepptau. Nur das Golfspiel – obwohl laut Morris zu „elitär“ – ließ sich der Präsident nicht verbieten.

Gestatten: Dick Morris. Beruf: Spin-Doktor.

Spin: das ist der Dreh, die Richtung, die eine Sache – in diesem Fall die Berichterstattung über einen Politiker – nimmt. Und der Job eines Spin-Doktors ist es, diese Richtung zu beeinflussen, wenn möglich, überhaupt zu bestimmen. Oder wie es der vielbeschäftigte amerikanische Krisen-PR-Berater Michael Sitrick in seiner Gebrauchsanweisung „Spin: How to turn the power of the press to your advantage“ ausdrückt: „Dafür zu sorgen, daß Ihre Geschichte so erzählt wird, wie Sie sie erzählt haben wollen.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen