Es ist einer der meistzitierten deutschsprachigen Sätze über Journalismus. Er stammt von Hanns-Joachim Friedrichs, dem legendären TAGESTHEMEN-Moderator – und er steht auch als Motto über dem nach Friedrichs benannten, hoch renommierten Fernseh-Preis.

Vergangene Woche wurde die ARD-Journalistin Anja Reschke damit ausgezeichnet und in ihrer Dankesrede hat sie sich durchaus kritisch mit diesem berühmten Zitat auseinandersetzt, das ihr “seit drei Jahren fast täglich um die Ohren geklatscht wird”. Seit sie am Höhepunkt der “Flüchtlingskrise” in den TAGESTHEMEN, Friedrichs’ einstiger Sendung, einen vielbeachteten Kommentar über “Haltung” im Journalismus präsentiert hat.

Ich kenne das. “Hajo” Friedrichs ist in Österreich nicht so populär wie einst Robert Hochner, aber auch ich bekomme häufig Mails oder Briefe, in denen unter Verweis auf seinen bekannten Satz kritisiert wird, dass wir im ORF nicht so berichten würden, wie sich das die Absender wünschen. In ihren Augen sind wir parteiisch und machen uns mit etwas oder jemandem gemein (und zwar üblicherweise mit etwas, das die Absender nicht besonders mögen.)

Aber so einfach ist das nicht mit dem Friedrichs-Zitat. Anja Reschke weist zu Recht darauf hin, dass der Satz meist aus dem Kontext gerissen wird. Friedrichs hat ihn zuletzt 1995 (als bereits todkranker Mann) in einem großen Interview dem SPIEGEL gesagt – auf die Frage, wie es einem Moderator damit gehe, in den Nachrichten ständig den Tod zu präsentieren? Seine Antwort damals:

“Das hab’ ich in meinen fünf Jahren bei der BBC in London gelernt: Distanz halten, sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, nicht in öffentliche Betroffenheit versinken, im Umgang mit Katastrophen cool bleiben, ohne kalt zu sein. Nur so schaffst du es, daß die Zuschauer dir vertrauen, dich zu einem Familienmitglied machen, dich jeden Abend einschalten und dir zuhören.”

DOCH POSITION BEZIEHEN?

Tatsächlich hat Friedrichs aber immer wieder Position bezogen, auch in seiner Arbeit. Etwa mit vielgesehenen Natur-Dokumentationen, über die er im selben Interview sagt: “Die Sendung hat eine grüne Botschaft: Wenn der Mensch sich weiter so bemüht, dann kriegt er das auch noch kaputt.”

Der Mann mit dem so viel zitierten Satz hat sich also auch selbst “mit einer Sache gemein gemacht”. Aber er hat sich natürlich nie parteipolitisch engagiert (jedenfalls nicht in seiner Zeit als aktiver Journalist, später sehr wohl). Und er hat in seinen Sendungen stets ausgewogen, fair und unparteiisch berichtet.

Trotzdem, so sagt Friedrichs-Preisträgerin Reschke in ihrer Rede stehe es Journalist·innen nicht nur zu, sich mit bestimmten Positionen “gemein zu machen”, es sei geradezu ihre Pflicht:

“Ich denke, wir müssen uns gemein machen mit einer Sache. Und zwar mit einer guten. Unserer Verfassung. Wir, die Presse, die öffentlich-rechtlichen Sender im Besonderen, haben einen Auftrag bekommen von den Alliierten nach dem Krieg: Teilhabe an der freien demokratischen Meinungsbildung zu gewährleisten. Mündige Bürger, Deutschland zu einem demokratischen Land zu machen und diese Demokratie zu bewahren. Wo politische Gruppierungen mit Kampagnen, verbalen Entgleisungen und bewussten Grenzüberschreitungen versuchen, unser Grundgesetz anzugreifen. Wo auch Vertreter etablierter Parteien mal einfach so Artikel des Grundgesetzes in Frage stellen oder so tun, als würden sie sie in Frage stellen, weil sie glauben, damit verlorene Wähler zurückgewinnen zu können – da müssen wir uns mit dem Kampf für das Grundgesetz und die Menschenwürde gemein machen.”

Ich sehe das sehr ähnlich, auch wenn ich es anders formulieren möchte. Denn das deutsche Grundgesetz hat eine etwas andere Funktion als die österreichische Verfassung, die nicht nur als Grundordnung unseres demokratischen Gemeinwesens dient, sondern mit unzähligen Detailbestimmungen überfrachtet ist. Da ist es selbstverständlich auch das Recht politischer Akteure, einzelne Bestimmungen ändern zu wollen – und nicht die Aufgabe von Journalisten, jeden Gesetzesartikel im Verfassungsrang zu verteidigen.

Auf meinem Twitter-Account habe ich meine Position dazu so ausgedrückt: “Ich bin für Menschenrechte und dagegen, Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Für Fakten und gegen Unwahrheiten im demokratischen Diskurs. Ansonsten: Skeptisch-interessiert & militant unabhängig.”

Ich denke also, Journalist·innen sollten sich sehr wohl mit etwas gemein machen: Mit Menschenrechten und Menschenwürde. Mit der Demokratie und ihren Grundregeln. Und damit, dass sinnvoller Diskurs auf Fakten basiert und nicht auf Lügen. Aber: Journalist·innen sollen sich niemals vereinnahmen lassen.

In den Programmrichtlinien des ORF steht übrigens folgender Satz: “Die ORF-Angebote haben auf verbindlichen programmlichen Grundstandards wie Objektivität, Respektierung der Meinungsvielfalt und der Beachtung elementarer Werte (Achtung der Menschenwürde, der Persönlichkeitsrechte sowie der Privatsphäre) zu beruhen und sich um Integration, Gleichberechtigung und Verständigung zu bemühen.” Ich finde das großartig.

WAS IST OBJEKTIVITÄT?

Noch besser als der schwer fassbare Begriff Objektivität gefallen mir allerdings unvoreingenommen, ergebnisoffen, fair und sorgfältig. Gerade politische Journalist·innen sind ja (hoffentlich) politisch interessierte Menschen, die auch private politische Ansichten haben. Aber in unserer Arbeit müssen wir davon abstrahieren können. Wir müssen Recherchen angehen wie gute Wissenschafter·innen ihre Forschung: Mit der ständigen Bereitschaft, eine Hypothese, wie etwas sein könnte (oder sollte), durch Fakten widerlegen zu lassen. Auch wenn uns diese Fakten vielleicht persönlich missfallen.

Objektivität bedeutet übrigens nicht, keinerlei Stellung zu beziehen. Die künftige Chefin des Schweizer Rundfunks zum Beispiel meinte kürzlich in einem Interview:

“Wir müssen ein Programm machen, das informiert, aber nicht polarisiert. Wir müssen keinen Meinungsjournalismus machen. … Wenn wir in einem Beitrag einen Politiker zu Wort kommen lassen und wenn der Journalist dann den Eindruck erweckt, er wisse es besser, provoziert das einen Vertrauensverlust.”

Ich halte diesen letzten Satz für hochproblematisch. Wenn ein Politiker behauptet, zwei mal zwei wäre fünf, ist es natürlich die Aufgabe von Journalist·innen, es besser zu wissen und klarzustellen, dass das nicht stimmt. Und zu hinterfragen, warum das gesagt wurde und welche Interessen dahinter stecken könnten. US-Präsident Trump zum Beispiel hat seit seinem Amtsantritt mehr als 6.000 Mal öffentlich die Unwahrheit gesagt, wie die WASHINGTON POST und andere Medien akribisch nachgewiesen haben. Das ist kein “Meinungsjournalismus” sondern ihr Job.

Journalisten·innen sind keine Stenograf·innen. Wir sind nicht primär dazu da, Protokolle zu führen, sondern – wie es Watergate-Legende Carl Bernstein formuliert – “the best obtainable version of the truth” herauszufinden und an die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist eine Sache, mit der wir uns in jedem Fall gemein machen müssen.

NACHTRAG vom 9. 12. 2018:

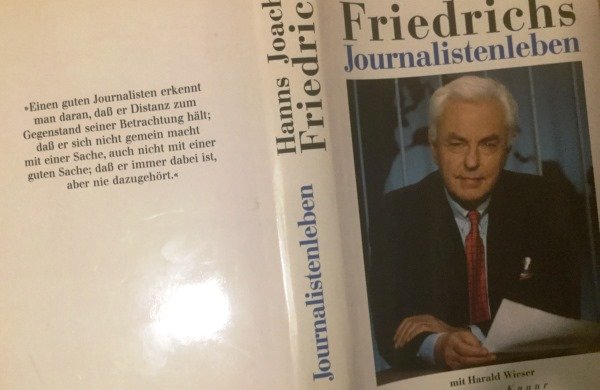

Daniel Daffke verdanke ich die Info, dass das Friedrichs-Zitat ursprünglich aus der Biografie “Journalistenleben” (mit Harald Wieser) von 1994 stammt, wo es auch prominent auf der Umschlag-Rückseite abgedruckt ist.

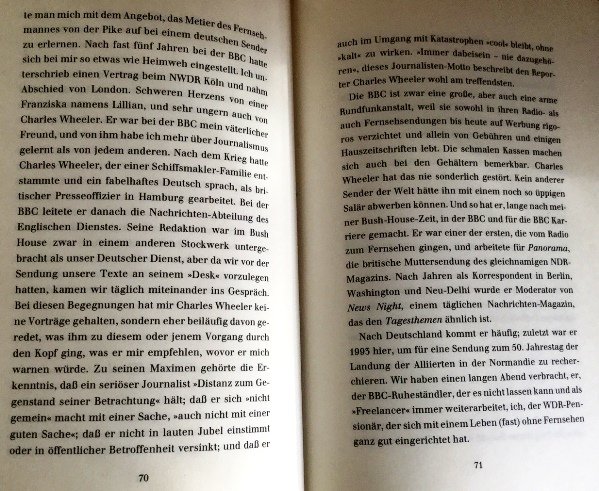

Der eigentliche Urheber war jedoch offenbar Charles Wheeler, Friedrichs’ Lehrmeister und Mentor bei der BBC. Aus Wheelers journalistischen “Maximen”, die Friedrichs auf Seite 70 und 71 wiedergibt, wurde das – später berühmt gewordene – Zitat am Umschlag, das im Buch so gar nicht wörtlich vorkommt.

NACHTRAG vom 13. 9. 2022:

Ein exzellenter Text zu Friedrichs berühmtem Zitat ist aus Anlass der Preisverleihung 2021 bei Übermedien erschienen.

Und sehr passend zum Thema ist in den letzten Jahren in den USA, wo Objektivität als journalistisches Prinzip ja erfunden wurde, eine Diskussion darüber entstanden, wann Unparteilichkeit und Ausgewogenheit vom Ideal zum Problem werden können.

Wie sollen Medien damit umgehen, wenn eine der beiden großen Parteien im Land von einer Bewegung übernommen wird, die den Ausgang der Präsidentenwahl nicht anerkennt, einen Sturm aufs Parlament inszeniert, die ohne Unterlass Lügen verbreitet und Journalist·innen zu “Feinden des Volkes” erklärt?

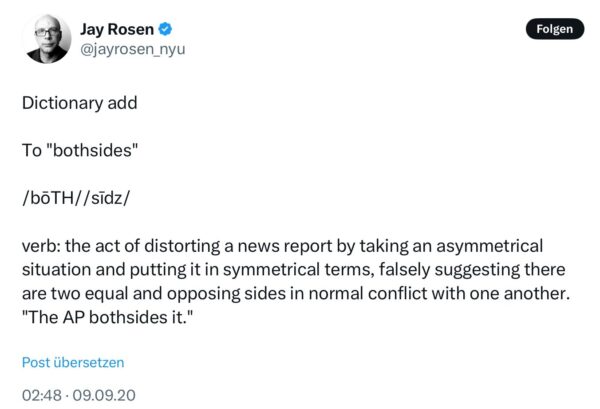

In so seinem Setting wird journalistische Neutralität hochproblematisch und verzerrt die Wirklichkeit statt sie abzubilden, argumentiert der kluge New Yorker Medien-Professor Jay Rosen. Und er schlägt für diese falsch verstandene Unparteilichkeit auf Twitter ein neues Vokabel vor:

Und in einem lesenswerten Interview argumentiert Rosen, weshalb sich Journalist·innen sehr wohl mit etwas “gemein machen” müssten: Mit Wahrheit und Demokratie.

“I think it’s important to emerge as pro-democracy, pro-truth, pro-voting, pro-participation. Those are all fundamental values that journalists have to learn to stick up for and also weave into their coverage in a more creative way. I think it’s important for journalists as a group and individually to be pro-democracy. That was something that was maybe latent in journalism before. It was a background assumption, you could say. Now it has to be much more in the foreground.”

Ich glaube, Jay Rosen hat recht.

NACHTRAG vom 19.5.2023:

Nach der Lektüre dieses brillanten Texts von NEW YORK TIMES-Herausgeber Arthur Sulzberger über Objektivität im Journalismus, habe ich nun eine These, woher Hajo Friedrichs’ BBC-Lehrmeister Charles Wheeler seine „Maxime“ zur Unparteilichkeit möglicherweise hatte: Von Walter Lippmann, dem wahrscheinlich einflussreichsten englischsprachigen Publizisten des 20. Jahrhunderts, der einer der Mitbegründer des „objektiven“ Journalismus war und der angelsächsischen Journalist·innen der Generation Wheelers ähnlich vertraut war wie später Rudolf Augstein deutschen oder Hugo Portisch österreichischen Medienleuten.

In seinem berühmten Essay LIBERTY and the NEWS schrieb Lippmann im Jahr 1920 auf Seite 28: „The reporter needs a general sense of what the world is doing. Emphatically he ought not to be serving a cause, no matter how good.“

Dieser Satz erinnert mich an was.