Gestern Abend wurde via ORF und PROFIL ein Dokument öffentlich, von dem bekannt war, dass es existierte, das aber bisher nur sehr wenige Menschen tatsächlich kannten: Ein sogenannter „Sideletter“, also eine Nebenvereinbarung zwischen ÖVP und FPÖ zu ihrem Koalitionsabkommen von Ende 2017.

Im Gegensatz zum Koalitionsvertrag, der online steht, war nicht nur der Inhalt des Sideletters streng geheim, selbst seine Existenz wurde nie offiziell bestätigt. Als die KRONENZEITUNG 2019 einen Auszug aus dem Papier zugespielt bekam (von FPÖ-Chef Strache, wie man heute weiß), war ÖVP-Kanzler Kurz regelrecht außer sich und textete an Herbert Kickl und Norbert Hofer: „Ich halte das für eine wirkliche Grenzüberschreitung! Wer so etwas tut, bringt nicht nur die Koalition, sondern jeden einzelnen von uns in Gefahr! … Wollen wir jetzt Spekulationen, ob es geheime Absprachen gibt???“

Seit gestern wissen wir, dass das nicht nur Spekulationen waren. Auf fünf Seiten plus drei Zusatzvereinbarungen hatten sich ÖVP und FPÖ in einer geheimen Absprache die Republik personell aufgeteilt. Und zwar nicht nur danach, welche Partei für welche Spitzenfunktion ein Vorschlagsrecht hätte, sondern für viele Jobs mit ganz konkreten Namen. (PROFIL hat den gesamten Sideletter im Faksimile online.)

DAS BESTELLTE GERICHT

Am weitesten ging das beim Verfassungsgerichtshof, dessen 14 Richter·innen laut Verfassung von Regierung, Nationalrat und Bundesrat nominiert (und vom Bundespräsidenten bestellt) werden. Allerdings sind diese Posten laut Gesetz „zur allgemeinen Bewerbung auszuschreiben“.

In Wahrheit wurden die Personalia aber bereits in den Koalitionsverhandlungen von ÖVP und FPÖ entschieden: Die künftige VfGH-Präsidentin (Richterin Bierlein), ihr Stellvertreter und Nachfolger nach ihrer Pensionierung (Richter Grabenwarter) und dessen Nachfolger als „einfacher“ Richter (Ex-ÖVP-Justizminister Brandstetter) sowie ein weiterer (ungenannter) Richter für die ÖVP und zwei für die FPÖ: Jus-Professor Andreas Hauer wurde 2018 bestellt, KRONE-Kolumnist Tassilo Wallentin scheiterte letztlich am Veto des Bundespräsidenten. Stattdessen zog FPÖ-Parteianwalt Michael Rami in den Gerichtshof ein.

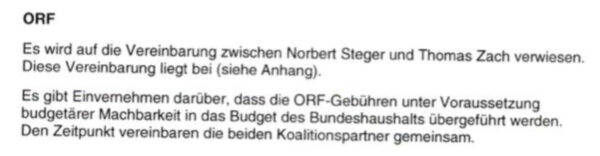

Ähnlich detailliert war das türkis-blaue Geheimpapier zum ORF. Der sollte aber nicht nur personell umgebaut werden, sondern auch ganz grundsätzlich. ÖVP und FPÖ vereinbarten 2017, den ORF nicht mehr über Gebühren, sondern direkt aus dem Bundesbudget zu finanzieren – den öffentlich-rechtlichen Rundfunk also de facto zu verstaatlichen und finanziell völlig dem Wohlwollen der Regierung auszuliefern.

Warum diese grundlegendste Neuaufstellung in der Geschichte des ORF nicht im offiziellen Regierungsprogramm stand, sondern in einem Geheimvertrag, bleibt das Geheimnis der Verhandler. Gescheitert ist der Plan letztlich an „Ibiza“ und dem Koalitionsbruch, Türkis-Blau hat nicht lange genug gehalten, um den ORF unter Regierungskontrolle zu bringen.

Und auch nicht lange genug, um den vereinbarten Deal für die nächste ORF-Wahl (2021) zu verwirklichen: „Geschäftsführung bei gesamter Neubestellung: 3:2 (Generaldirektor + 2 VP, 2 FP)“.

Sehr wohl umgesetzt wurde jedoch ein Großteil der anderen Personal-Ideen, die von den ORF-Stiftungsräten Nobert Steger (FPÖ) und Thomas Zach (ÖVP) in einer Zusatzvereinbarung zum Sideletter ausgehandelt wurden: Die 2017 namentlich paktierten Channelmanager·innen, Chefredakteure und andere ORF-Spitzenfunktionen wurden dann auch von ORF-Chef Wrabetz zu einem wesentlichen Teil genauso besetzt.

Im Unterschied zum Verfassungsgericht hat die Politik im ORF allerdings nichtmal ein Vorschlags- oder Nominierungsrecht. Wer Generaldirektor·in oder Chefredakteur·in wird, geht die Regierung nichts an – und das aus gutem Grund: Der ORF berichtet jeden Tag über die Arbeit der Regierung, seine politische Unabhängigkeit schreibt deshalb sogar ein eigenes Verfassungsgesetz vor.

Das Beruhigende: Der koalitionäre Personal-Basar konnte weder das Höchstgericht noch die ORF-Redaktionen „auf Linie“ bringen. Der VfGH hat unter dem Vorsitz von Bierlein und Grabenwarter zentrale türkis-blaue Gesetze für verfassungswidrig erklärt, die Berichterstattung in den ZiB-Sendungen sorgte auch unter neuer Führung regelmäßig für Kritik und Protest der Regierungsparteien.

Ausgedealt wurde zwischen ÖVP und FPÖ Ende 2017 aber auch, welche Partei das Vorschlagsrecht für Spitzenjobs in der Nationalbank, am Europäischen Gerichtshof, dem EU-Rechnungshof, in der Europäischen Investitionsbank und am Verwaltungsgerichtshof hat, sowie für diverse Aufsichtsräte staatlicher Firmen.

Das könnte man eventuell noch argumentieren. Für diese Posten steht der jeweiligen Regierung tatsächlich das Nominierungsrecht zu. In einer idealen Welt würden die Funktionen ausgeschrieben, die zuständigen Minister schauen sich die Bewerber·innen an, schlagen die bestgeeigneten vor und die Koalition einigt sich auf die Bestellung. In der Praxis wird allerdings schon bei Regierungsverhandlungen vereinbart, welche Partei für welche Funktionen Vorschläge machen darf. Allerdings auf der Basis von Ausschreibungen.

TÜRKIS-GRÜNER DEAL

So steht es auch in einer Nebenvereinbarung zum Koalitionsvertrag zwischen der ÖVP und den Grünen von 2019, die noch gestern Abend einigen Medien zugespielt wurde (auch diese beiden Seiten hat das PROFIL im Faksimile online). Die Message hinter dem überraschenden Leak war ziemlich offensichtlich: Solche Absprachen sind nix besonderes, das machen doch alle.Und genauso argumentierten dann auch die Parteichefs Nehammer und Kogler heute: Alles „völlig normal“, üblich und legitim, keinerlei Grund zur Aufregung.

Wobei sich dann doch die – bisher unbeantwortete – Frage stellt: Wenn das alles so „völlig normal“ ist, warum sind diese Absprachen dann nicht Teil der offiziellen Koalitionsabkommen und werden veröffentlicht? Sondern stehen in streng vertraulichen Nebenvereinbarungen, die nichtmal alle Regierungsmitglieder kennen?

Was aber den türkis-blauen Sideletter von 2017 so speziell macht, sind die ganz konkreten Namenslisten, die es in der türkis-grünen Vereinbarung nicht gibt. ÖVP und FPÖ hatten nicht nur auf Jahre hinaus festgelegt, welche Partei für den Verfassungsgerichtshof Vorschläge aus allfälligen Bewerbungen machen darf, sondern auch welche Person welchen Posten bekommen wird.

DER ÖBAG-VORSTAND

Für den ORF waren die Namenslisten sogar noch absurder – hier steht der Politik ja nichtmal ein Vorschlagsrecht zu. Und ähnlich ist das in staatlichen Unternehmen geregelt. Da darf die Regierung zwar die Aufsichtsräte nominieren, nicht aber den Vorstand, der im Alltag die Geschäfte führt. Den Vorstand bestellt der Aufsichtsrat – auch in der staatlichen „Beteiligungsgesellschaft“, der früheren ÖBIB, die jetzt ÖBAG heißt.

Im türkis-blauen Sideletter steht jedoch wörtlich zu lesen: „Der Vorstand der Beteiligungsgesellschaft wird durch die ÖVP nominiert.“ Es wurde dann bekanntlich Thomas Schmid, der ÖVP-Mann im Finanzministerium mit den berühmten 300.000 Handynachrichten („Ich liebe meinen Kanzler!!!“).

UNSELIGE TRADITION

Trotzdem fragen nun viele: War das nicht immer schon so?

Und tatsächlich haben parteipolitische Postenbesetzungen in Österreich eine unselige Tradition. Der Politikwissenschafter Laurenz Ennser-Jedenastik hat das 2013 in einer langfristigen Untersuchung eindrucksvoll nachgewiesen (2019 wurde diese Studie nochmal fortgesetzt).

Selten lässt sich derartige Postenschacherei auf Regierungsebene aber schriftlich belegen. Das berühmteste Beispiel ist schon 61 Jahre alt. Auf einem langen Flug entstand damals das legendäre „Honolulu-Abkommen“, in dem sich die Koalitionspartner ÖVP und SPÖ die Nationalbank personell aufteilten, von der Generaldirektion bis zur Portiersloge. Wenige Jahre später regelten die damaligen Großparteien im sogenannten „Krampus-Abkommen“ die rot-schwarze Besetzung von Spitzenposten in der verstaatlichten Industrie.

Natürlich gibt es politische Patronage auch in anderen Ländern – in entwickelten westlichen Demokratien allerdings selten so extrem wie in Österreich. Das hat mit unserer Geschichte zu tun: Nach dem Bürgerkrieg der Ersten Republik und der NS-Diktatur beschlossen 1945 die Führungen der neugegründeten Parteien ÖVP und SPÖ, die Republik gemeinsam wiederaufzubauen und gemeinsam zu regieren.

DIE KONTROLLORE

Weil das gegenseitige Misstrauen aber nach wie vor groß war, wurden in praktisch allen relevanten Funktionen Parteigänger installiert – und dazu üblicherweise ein „Kontrollor“ der jeweils anderen Partei. Kein Wunder, dass Österreich bis in die 1980er Jahre im Verhältnis zur Bevölkerung die weltweit höchste Quote an Parteimitgliedern aufwies.

Das gesamte Land war zwischen „Rot“ und „Schwarz“ aufgeteilt, bis hin zu den Schülervereinen (AKS und Schülerunion), Autofahrerklubs (ARBÖ und ÖAMTC) oder Sportvereinigungen (ASKÖ und Sportunion). Jobs in der ungewöhnlich großen verstaatlichten Industrie und in der Verwaltung wurden ebenso nach Parteibuch vergeben wie Gemeindewohnungen. Erst ab den 1980ern wurde die Kritik am Proporz so laut und die Verstaatlichte durch Wirtschaftskrisen und Privatisierungen so klein, dass das System zusehends bröckelte.

Objektivierungsverfahren und Personalkommissionen entstanden – und tatsächlich ist die Parteibuchwirtschaft heute auf vielen Ebenen nicht mehr annährend so dominant wie vor 40 oder 50 Jahren. Was man übrigens auch am ständig sinkenden Mitgliederstand der Großparteien erkennt. Ein Parteibuch bringt heute schlicht weniger Bonuspunkte im Alltag.

MACHT SIE ÖFFENTLICH!

In den wirklichen Spitzenfunktionen des Landes sehen die Parteien allerdings noch immer gerne Vertrauensleute, die loyal und im Idealfall auch noch „steuerbar“ sind. Doch nur selten wird das so detailliert schriftlich ausformuliert wie im türkis-blauen Sideletter von 2017. Und noch nie wurde so ein Sideletter öffentlich. Das macht diese fünf Seiten von 2017 zu einem zeitgeschichtlichen Dokument.

Vor eineinhalb Jahren schrieb der langjährige ÖVP-Klubchef Andreas Khol in einem Gastkommentar für DIE PRESSE (23.6.2020, S. 22, leider nicht online): „Ich verhandelte von 1993 bis 2013 acht Koalitionsabkommen: jedes, ob mit Rot oder Blau, hatte einen ‚side-letter‘, in welchem Postenvergaben geregelt wurden.“

Wenn das so ist, dann her damit! An die Öffentlichkeit mit den geheimen Nebenabsprachen der letzten Jahrzehnte. Viele Bürgerinnen und Bürger würden wohl gerne wissen, wie sich die jeweiligen Regierungsparteien das Land personell aufgeteilt haben. Und manch unterlegene Bewerber·innen könnten zumindest jetzt noch erfahren, warum sie damals für wichtige Positionen nicht „qualifiziert“ genug waren.

NACHTRAG VOM 30.1.22:

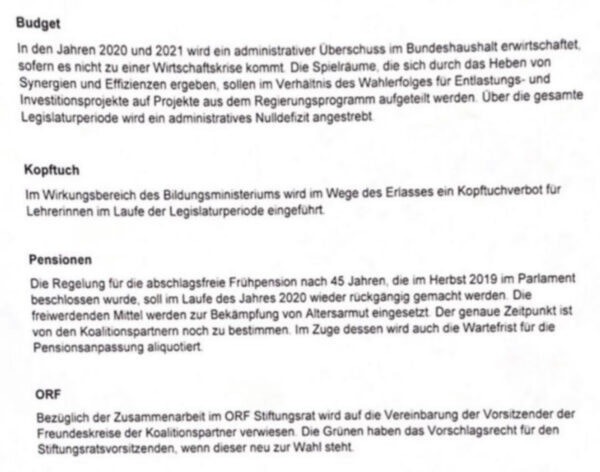

Heute wurde eine weitere Zusatzvereinbarung zwischen ÖVP und Grünen zu ihrem Koalitionsabkommen 2019 bekannt. Zum Großteil wird auf den fünf Seiten die Verteilung von Ministerien und die Arbeitsweise der Regierung geregelt, aber auf der letzten Seite finden sich auch wesentliche inhaltliche Punkte, von denen jedenfalls auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist, weshalb sie nicht im offiziellen Koalitionsvertrag stehen. Etwa eine Verwendung von Budgetüberschüssen „im Verhältnis des Wahlerfolgs“.

Weiters eine Rücknahme der abschlagsfreien Frühpension nach 45 Jahren, die SPÖ, FPÖ und JETZT kurz vor der Nationalratswahl durchgesetzt hatten (im Herbst 2020 wurde sie mit den Stimmen von ÖVP und Grünen tatsächlich wieder abgeschafft). Und ein geplantes Kopftuchverbot für Lehrerinnen.

Das ist deswegen heikel, weil ein solches Kopftuchverbot bei den Grünen extrem umstritten war und ist – und das offizielle Koalitionsabkommen vom grünen Bundeskongress genehmigt werden musste. Der Sideletter mit dem Kopftuchverbot stand dort aber nicht zur Abstimmung und war bis heute auch nicht öffentlich bekannt. Wenige Wochen nach der von ihm unterschriebenen Vereinbarung, nannte Werner Kogler ein solches Verbot sogar noch ausdrücklich „nicht vorstellbar“.

Ebensowenig bekannt war bisher die schriftliche Einigung, dass die Grünen den nächsten Vorsitzenden im ORF-Stiftungsrat nominieren sollten – samt Verweis auf eine (nach wie vor nicht öffentliche) „Vereinbarung der Vorsitzenden der Freundeskreise der Koalitionspartner“ im Stiftungsrat. Nur nochmal zur Erinnerung: Laut Verfassung und ORF-Gesetz haben die Stiftungsräte unabhängig und ausschließlich zum Wohl des ORF zu agieren.