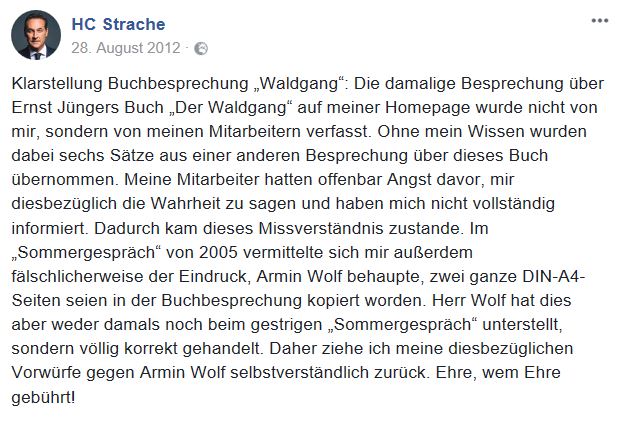

Das hat FPÖ-Chef Strache eben auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht:

Das hat FPÖ-Chef Strache eben auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht:

Schon fünf Jahre alt, aber ziemlich sicher, die beste Presseaussendung, die je von einer Parlamentspartei in Österreich gekommen ist. All time classic.

Am 2. Mai 2012 bekam der große österreichische Publizist, Radio- und Fernsehmacher und Historiker Peter Huemer im Wiener Rathaus das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Stadt Wien verliehen. Ich durfte dabei die Laudatio halten – und es war mir eine Ehre:

Meine erste Begegnung mit Peter Huemer war nur eine indirekte aber ich möchte Sie Ihnen trotzdem nicht vorenthalten. Es war auf einem Familienausflug ins Tiroler Unterland im August 1979 und ich kann mich lebhaft daran erinnern, wie die Erwachsenen beim Mittagstisch hoch erregt über eine Fernsehsendung wenige Tage zuvor debattierten. Und in diesem Gespräch, an dem ich als knapp 13jähriger nur als Zuhörer beteiligt war, habe ich zwei neue Wörter gelernt, die beide in den folgenden Jahren noch deutlich an Bedeutung für mich gewinnen sollten: das eine Wort war „Selbstbefriedigung“, das andere “Club 2”.

Ich wusste damals nicht, dass für die offensichtlich sehr aufregende Fernsehsendung mit diesem Namen unter Beteiligung einer mir unbekannten Person namens Nina Hagen eben Peter Huemer verantwortlich war – aber so ist er mir doch indirekt schon mit 13 genau so begegnet, wie ich ihn auch in den mehr als drei Jahrzehnten seither wahrgenommen habe: als Aufklärer.

Genau das ist Peter Huemer nämlich Zeit seines überaus produktiven Berufslebens gewesen – und zwar in allen drei wesentlichen Facetten dieses Berufslebens: als ORF-Journalist, als Publizist und als Historiker.

Ein paar Jahre später bin ich ihm dann tatsächlich begegnet, Ende 1987 – auch wenn das auf mich logischerweise wesentlich größeren Eindruck gemacht hat als auf ihn. Damals sind wir beide zu Ö1 gewechselt. Ich kam als ganz junger freier Mitarbeiter aus dem Landesstudio Tirol. Peter Huemer kam vom Fernsehen, als der schon legendäre langjährige Leiter des Club 2. Für mich war das damals ein toller Aufstieg, für Peter war es ein Umstieg – ein sehr lohnender Umstieg, wie sich letztlich herausstellen sollte. Aber damals hat es – jedenfalls von außen – wie ein Abstieg ausgesehen.

„Medien, Politik und Demokratie“ lautet das sehr allgemeine Thema, das uns Prof. Scott zum Einstieg vorgegeben hat – und er hat vorgeschlagen, als Ausgangspunkt Colin Crouchs schmalen Band „Post-Democracy“ zu wählen.

Ich werde mich – das legt meine Profession als Journalist nahe –, vor allem mit jenen Argumenten von Crouch auseinandersetzen, die der politischen Kommunikation, den Medien und ihren Konsequenzen für das politische System gelten. Und ich habe mit seinen diesbezüglichen Thesen ein Problem.

Ich glaube, man kann Colin Crouch normativ zustimmen – tatsächlich wäre mehr Partizipation durch mündige Bürger, die sich nicht primär als Konsumenten verstehen, an einem offenen politischen System, das nicht durch ökonomisch motivierte und neofeudalistisch agierende Eliten beherrscht wird, wünschenswert.

Aber empirisch kann ich Crouch nicht folgen. Ich möchte behaupten, er unterliegt einer grundsätzlichen Fehleinschätzung, die ich einen nostalgischen Trugschluss nennen möchte. Der Kern dieses Trugschlusses besteht in der – vereinfachten – These, dass früher alles besser war. Oder ganz konkret bei Crouch (2004: 6) in Sätzen wie: „Im größten Teil Westeuropas und Nordamerikas hatten wir unseren ‚demokratischen Moment‘ etwa in der Mitte des 20. Jahrhunderts.“

Er begründet diese angebliche Blütezeit der Demokratie – recht allgemein postulierend und ohne konkrete Daten – mit der hohen Wahlbeteiligung und spricht von einem „hohen Niveau weiterverbreiteter politischer Involviertheit in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren.“ (a.a.O.: 8)

Im Frühling 1985 präsentierte sich die Uni Innsbruck mit einem „Tag der offenen Tür“ den hoffnungsfrohen Maturanten des kommenden Sommers. Einer davon war ich, wenige Monate vor dem Abschluss der Innsbrucker Handelsakademie. Ich wollte HAK-Professor werden und marschierte auf die Uni, um eine Vorlesung in Wirtschaftspädagogik zu hören. Keine Ahnung mehr, wer da damals vortrug, es war alles sehr interessant, aber nur einen Satz daraus habe ich mir bis heute gemerkt, warum auch immer: „I can’t define an elephant, but if I see one I know one.“ Was exakt ein Elefant mit Wirtschaftspädagogik zu tun haben könnte ist mir leider entfallen.

Ein paar Hörsäle weiter war an diesem Tag noch eine andere Vorlesung angesetzt, die mich interessierte: Anton Pelinka über die „Grundzüge der Politikwissenschaft“. Das – oder besser: den – wollte ich mir anschauen. Politik hatte mich schon damals fasziniert und Anton Pelinka kannte ich. Aus dem Fernsehen. Da war er ständig damals. Im Club 2, in der Zeit im Bild, in Wahlsendungen. Gab es überhaupt einen anderen österreichischen Politologen? Jedenfalls keinen, den man im Innsbrucker O-Dorf kannte.

Diese neunzig Minuten „Grundzüge der Politikwissenschaft“ brachten in der Folge mein Leben ein wenig durcheinander. Weil sie unendlich viel spannender waren als die Wirtschaftspädagogik davor. Obwohl kein einziger Elefant vorkam. Meine Studienwahl, die schon seit Jahren festgestanden war, geriet ins Wanken. Wenn ich mir die Uni schon selber finanzieren musste – sollte ich dann nicht etwas studieren, das mich wirklich faszinierte? Also ein Doppelstudium: Wipäd und Politik.

Recht schnell wurde mir aber bewusst, dass der Tag für zwei Studien und einen Nebenjob etwas knapp werden würde. Doch nicht HAK-Professor für Betriebswirtschaft, VWL und Buchhaltung? Ich hatte eine bessere Idee: Ich würde Anton Pelinkas Nachfolger werden.

Pelinka, das fand ich schnell heraus, war Jahrgang 1941, damals also 44 Jahre alt. Ich würde sechs, sieben Jahre studieren, erst den Magister, dann das Doktorat, anschließend Assistent an seinem Institut, nach etwa zehn Jahren die Habil. Und wenn Pelinka dann so rund um das Jahr 2000 pensionsreif wäre, würde ich seinen Lehrstuhl übernehmen. Und natürlich die ZiB-Interviews und den Club 2 und die Bewunderung im gesamten Bekanntenkreis meiner Eltern, wo voller Respekt vom „Doktordoktor Nenning“ und vom „Professor Pelinka“ die Rede war, nach einem spätabendlichen Club 2 … Irgendwie schien das doch aufregender als vierzig Jahre Buchhaltungs-Unterricht an der HAK.

Es kam dann etwas anders. Um mein Politik-Studium zu finanzieren, begann ich als freier Mitarbeiter im Landesstudio des ORF. Und wie bei vielen jungen Journalisten wurde der Job schnell mehr und das Studium – das im Herbst 1985 mit der faszinierenden „Grundzüge“-Vorlesung Pelinkas begann – schnell weniger. (Das Vorlesungs-Skriptum – grünes Deckblatt, 134 Seiten aus dem Nadeldrucker, „Politikwissenschaft ist eine sozialwissenschaftliche Teildisziplin“ lautet der erste Satz – besitze ich noch heute.)

Mit meinem Wechsel zum Hörfunk in Wien war zwei Jahre später und knapp vor Ende des ersten Studienabschnitts die wissenschaftlichen Karriere auch schon wieder vorbei. Anton Pelinka begleitete mich allerdings weiter. Mit seinen Artikeln und Büchern und bald auch als Interview-Partner und Gast in Diskussionen. Von der Landesrundschau auf Radio Tirol zum Mittagsjournal, zur ZiB 2 und ZiB 3 und zu Offen gesagt.

Das mit den Fernsehauftritten ist also irgendwie gelungen. Promoviert wurde ich in der Zwischenzeit auch. Und nun wird also, höre ich, Pelinkas Lehrstuhl frei …

Aus: Palli, Ellen/Posch, Bettina/Rieder, Elisabeth (Hg.): Begegnungen mit Anton Pelinka. Innsbruck 2006: 182f.

Erkundigen Sie sich vorher, in welche Sendung Sie da genau eingeladen sind und was man von Ihnen als Gast erwartet.

Schauen Sie sich die Sendung vorher einmal an.

Seien Sie Sie selbst.

Lügen Sie nicht (und wenn doch, dann wirklich gut).

Fassen Sie sich kurz. Noch kürzer.

Fassen Sie sich kurz. Noch kürzer.

Verwenden Sie keine komplizierten Fachbegriffe.

Überlegen Sie sich vorher, was Sie sagen wollen.

Vergessen Sie nicht, es auch zu sagen.

Streiten Sie nicht mit dem Interviewer. (Der/die sitzt meistens dort, weil er/sie beim Publikum recht beliebt ist. Falls Sie noch beliebter sind, können Sie auch streiten.)

Kleidung für Damen: Dezente Farben, kein allzu pompöser Schmuck, kein allzu tiefer Ausschnitt (außer bei ganz bestimmten Sendungen). Makeup ist egal (Sie werden ohnehin im Studio geschminkt. Herren übrigens auch. Wegen der starken Scheinwerfer.)

Kleidung für Herren: Hellblaues Hemd, dezente Krawatte (dunkelrot geht immer), dunkles Sakko, keine kleinen Muster, keine lustigen Muster, kein Schmuck

Lampenfieber ist ganz normal. Es hilft Ihnen aufmerksam und konzentriert zu sein.

Bleiben Sie so lange im Studio sitzen, bis Ihnen jemand sagt, dass Ihr Auftritt vorüber ist.

Schauen Sie sich Ihr Interview nachher an. Und fragen Sie jemanden, der ehrlich zu Ihnen ist.

Auch Interviews sind Routine. Beim nächsten Mal wird es besser.

Aus: Dr. Ankowitschs Kleines Universal-Handbuch, Frankfurt a.M. 2005: 151

Sie heißen Clinton oder Klima. Sie lieben Hausmannskost, streicheln Tiere, Fußbälle und echte Babys, jedenfalls solange Fernsehkameras in der Nähe sind. Doch das will organisiert sein. Über politisches Marketing und einen neuen Beruf: den Spin-Doktor.

Sommer 1996: Bill Clinton macht Urlaub. Ein letztes Mal ausspannen vor dem anstrengenden Wahlkampf um die Wiederwahl. Diesmal allerdings urlaubt der Präsident nicht dort, wo er es sonst immer tut, auf der Nobel-Halbinsel Martha’s Vineyard, inmitten von Künstlern und Filmstars, wo schon John F. Kennedy sein Ferien-Domizil aufgeschlagen hatte. Bill Clinton und die First Family fahren ins völlig unglamouröse Wyoming – zum Camping.

Die Idee dazu kam von Dick Morris, einem professionellen Wahlkampf-Strategen und Clintons engstem Berater. Morris, ein bedingungsloser Fan von Meinungsumfragen, hatte eine Liste demoskopisch aussichtsreicher Urlaubsaktivitäten ausgearbeitet und empfahl dem Präsidenten ein paar Wochen im Zelt: „Wir liegen bei verheirateten Paaren mit Kindern nicht sehr gut. Jetzt ist die Zeit, daß Sie und ihre Familie sich bei jenen Dingen zeigen, die auch der durchschnittliche Wähler tut.“

Und Jungfamilien, so hatten Morris Umfragen ergeben, liebten Camping-Urlaube. Clinton ließ sich überzeugen. Ab nach Wyoming, ein paar Kamerateams im Schlepptau. Nur das Golfspiel – obwohl laut Morris zu „elitär“ – ließ sich der Präsident nicht verbieten.

Gestatten: Dick Morris. Beruf: Spin-Doktor.

Spin: das ist der Dreh, die Richtung, die eine Sache – in diesem Fall die Berichterstattung über einen Politiker – nimmt. Und der Job eines Spin-Doktors ist es, diese Richtung zu beeinflussen, wenn möglich, überhaupt zu bestimmen. Oder wie es der vielbeschäftigte amerikanische Krisen-PR-Berater Michael Sitrick in seiner Gebrauchsanweisung „Spin: How to turn the power of the press to your advantage“ ausdrückt: „Dafür zu sorgen, daß Ihre Geschichte so erzählt wird, wie Sie sie erzählt haben wollen.“

Der Beitrag untersucht, ob die nach zehnjähriger Diskussion im dritten parlamentarischen Anlauf beschlossene 0,5-Promille-Regelung einen Sonderfall der Gesetzesentstehung darstellt oder einen möglichen neuen Prototypen.

Die These des Autors lautet, dass es sich um ein medienindiziertes Gesetz handelt, das aufgrund starken Drucks „von außen“ auf das institutionell-politische System zustandekam. Möglich war das jedoch nur aufgrund ganz spezieller Bedingungen, die die Gesetzesmaterie kampagne-geeignet machten. Diese Bedingungen werden ebenso analysiert wie das Verhalten der medialen und politischen Akteure, deren Motive und die möglichen Konseqzenzen.

Das Fazit: Trotz zunehmender Empfindlichkeit des politischen Systems für mediale Interventionen handelt es sich um einen Sonderfall, der sich nur in einer vergleichbaren – extrem seltenen – Bedingungskonstellation wiederholfen dürfte.

Hans Dichand, Österreichs mächtigster Journalist, hatte wiedereinmal den „Vorhof der Macht“ verlassen, indem er sich sonst so zuhause fühlt: „Tatsächlich ging dieses Engagement über das übliche Maß hinaus“, sagt er über die Berichterstattung seiner KRONENZEITUNG zum Thema Alkohollimit im Straßenverkehr. Und seine Begründung: „Wenn wir ein Anliegen von existentieller Wichtigkeit für unseren Staat halten, sind wir bereit, unsere ganze Kraft aufzubieten, um etwas zu verhindern oder durchzusetzen. … Im Fall Hainburg wären wir bis an den Rand des Bürgerkriegs gegangen.“

So weit ging es beim Thema Promillegrenze dann schließlich doch nicht, aber dass eine intensive Kampagne mehrerer auflagenstarker Medien – u.a. der NEUEN KRONENZEITUNG – die entscheidende Rolle bei der Herabsetzung des so lange umstrittenen Alkohollimits spielte, darüber sind sich heute praktisch alle Beteiligten einig: „Da ist ganz einfach die Meinung – sowohl bei den Parteifunktionären als auch bei unseren Wählern – komplett gekippt.“, bilanziert ÖVP-Klubobmann Khol: „Und wir haben daraufhin die Konsequenzen gezogen“.

Und Othmar Thann, Hauptautor der neuen Gesetzesbestimmung und seit kurzem Geschäftsführer des Kuratoriums für Verkehrssicherheit meint: „Ohne die Medien gäbe es die 0,5 Promille wahrscheinlich noch immer nicht.“ [1]

Dieser Beitrag untersucht, welchen Einfluss die mediale Berichterstattung auf die jahrelang festgefahrene Debatte um die Senkung Alkohollimits im Straßenverkehr hatte; was zu dieser „Medien-Kampagne“ geführt hat und v.a. wie beispielhaft sie gewesen sein könnte.

„Do the media govern?“, lautete 1997 der – besorgte – Titel eines amerikanischen Standardwerks über die Macht der Medien in der Politik. Hier wird versucht, zu analysieren, unter welchen Voraussetzungen sich etwas ähnliches wie bei der Promilleregelung wiederholen könnte und wie wahrscheinlich solche Voraussetzungen sind. Außerdem wird – nach Ablauf des ersten Jahres seit Einführung des niedrigeren Alkohollimits – auch eine vorläufige Bilanz über die Auswirkungen gezogen. [2]

Ein außergewöhnliches Gesetz

Es war am 6. Jänner 1998, als die zehn Jahre andauernde Debatte um die Promillegrenze formal beendet wurde. An diesem Tag wurde das Bundesgesetzblatt 2/1998 kundgemacht, dessen zentrale Bestimmung der neue § 14, Absatz 8 im Führerscheingesetz (FSG) darstellt: „Ein Kraftfahrzeug darf nur in Betrieb genommen oder gelenkt werden, wenn beim Lenker der Alkoholgehalt des Blutes weniger als 0,5 g/l (0,5 Promille) oder der Alkoholgehalt der Atemluft weniger als 0,25 g/l beträgt.“

Der Weg zu diesen wenigen Zeilen war lang, verwinkelt und in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich:

• Kaum ein Gesetz in der 2. Republik dürfte derartig durch Druck „von außen“ auf die Politik zustandegekommen zu sein. Und zwar nicht durch den Druck von Sozialpartnern oder anderer mächtiger institutionalisierter Lobbies sondern durch eine private, spontane Initiative von ein paar Dutzend niederösterreichischen Schülern und ihrer massiven Unterstützung durch Medien.

• Die öffentliche Diskussion um die Promilleregelung war ungewöhnlich intensiv und engagiert, was sich auch in zahlreichen „privaten“ Interventionen bei den politischen Akteuren zeigte.

• Die Regelung war zuvor zwei mal bei Abstimmungen im Nationalrat gescheitert; beim zweiten Versuch wurde erstmals seit 1945 ein Gesetz in dritter Lesung abgelehnt, in der laut Geschäftsordnung nur mehr „Schreib- und Druckfehler sowie sprachliche Mängel behoben“ werden sollten.

• Alle Abstimmungen waren offiziell „freigegeben“, d.h. der – nirgendwo formal verankerte aber trotzdem meist streng eingehaltene – „Klubzwang“ wurde aufgehoben.

• Es handelt sich um das einzige Gesetz der laufenden Legislaturperiode, das im sogenannten koalitionsfreien Raum beschlossen wurde.

• Zwei Parteien (ÖVP und FPÖ) änderten – aufgrund des Drucks „von außen“- innerhalb weniger Tage ihre über viele Jahre stabile und Haltung zum Thema grundsätzlich.

Ende der 80er Jahre war die Forderung nach einer niedrigeren Promillegrenze im Verkehr erstmals in die öffentliche Diskussion gekommen, vorgebracht vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV), einer privaten Einrichtung v.a. der Versicherungswirtschaft, die sich selbst als „Lobby für Sicherheit“ versteht. 1988, als in Italien erstmals eine Alkohollimit von 0,8 Promille eingeführt wurde, verlangte der KfV die Promillegrenze in Österreich „mittelfristig zu senken“. Die Begründung: ab 0,5 Promille wären Seh- und Reaktionsvermögen von Fahrzeuglenkern drastisch eingeschränkt.[3] Enstprechende Vorstöße machten die Sicherheitsexperten dann alle paar Monate.

„Ampel-Koalition“ vs. „Bürgerblock“

Eine intensive politische Debatte entbrannte aber erst 1993. Der neue SPÖ-Verkehrsminister Viktor Klima wollte – angeregt vom KfV – einen Grenz von 0,5 Promille in der nächsten Novelle zur Straßenverkehrsordnung festschreiben. Und bereits damals wurde klar, was die Diskussion für die nächsten Jahre blockieren sollte: die inhaltlichen „Frontlinien“ zum Alkohollimit verliefen genau quer zur Linie Regierung-Opposition.

Denn während Grüne und Liberales Forum die Forderung der SPÖ von Anfang an unterstützten, lehnten ÖVP und FPÖ jede Senkung der Promillegrenze ab. Eine „Scheinaktivität“, höhnte der damalige FPÖ-Verkehrssprecher Gorbach, es sei „viel dringender, die steigende Kriminalität in die Schranken zu weisen, anstatt die Autofahrer zu kiminalisieren“. Die meisten Alkohol-Unfälle würden erst über 0,8 Promille passieren, waren sich ÖVP und Freiheitliche einig, viel wichtiger als eine Senkung des Limits sei eine bessere Überwachung der bestehenden Grenzen.[4]

Was die politische Diskussion in den kommenden Jahren nicht vereinfachte, war die Formierung der inhaltlichen Positionen entlang zweier politischer „Lager“ – in der plakativen Diktion mancher Medien und parlamentarischer Akteure die „Ampel-Koalition“ und der „Bürgerblock“. Ein politisch-psychologisches Problem, dass bei den Abstimmungen im Nationalrat in der Folge keine unwesentliche Rolle spielte.

Trotz mehrerer Anläufe von SPÖ-Verkehrsministern konnte sich die Koalition nie auf eine Senkung der Promillegrenze einigen. Da halfen auch Parlamentsenqueten nichts, bei denen in- und ausländische Verkehrsexperten für eine Herabsetzung plädierten, und auch einige „Probetrinken“ im Parlament blieben folgenlos, bei denen sich Abgeordnete unter fachlicher Aufsicht bis zur – subjektiv empfundenen – Fahruntüchtigkeit tranken.

Vehement gegen eine Senkung argumentierten von Anfang an auch Teilorganisationen der Wirtschafts- und der Landwirtschaftskammer. Durch eine niedrigere Promillegrenze würden in Fremdenverkehr, Gastronomie, Getränkeindustrie und Weinbau massive Umsatzeinbußen und Arbeitsplatzverluste drohen, erklärten die Kämmerer. Erstaunlich unbeteiligt blieben hingegen Arbeiterkammer und ÖGB. In den immer wiederkehrenden Beratungen über die Promillegrenze zeigten sich die Arbeitnehmervertreter freundlich-abstinent, berichten langjährige Verhandlungsteilnehmer.

Befürworter und Gegner einer Änderung waren auch bald mit Meinungsumfragen zur Stelle, die ihre jeweilige Position untermauern sollten. So präsentierte das KfV eine Studie, wonach 50 % von 1.000 österreichweit Befragten der Meinung seien, das 0,5-Promille-Limit sei „geeignet, die Zahl der schweren Verkehrsunfälle zu reduzieren“, nur 37 % verneinten dies. In einer Umfrage, die am gleichen Tag ÖVP-Verkehrssprecher Kukacka vorlegte, waren hingegen 51 % der – allerdings nur in Oberösterreich – Befragten für die Beibehaltung der geltenden Grenze und nur 32 % für eine Senkung. [5]

Zur ersten Abstimmung im Nationalrat kam es nach monatelangen fruchtlosen Verhandlungen innerhalb der Koalition im Juni 1994 aufgrund eines Abänderungsantrags der Grünen zur 19. StVO-Novelle. Im Plenarsaal herrschte Hochspannung, da die Befürworter einer Grenzwert-Senkung damals über 94 der 183 Mandate verfügten, eine ganz knappe Mehrheit also. Die fünf Klubchefs einigten sich auf eine geheime Abstimmung, erst die dritte seit 1945. Der Klubzwang war damit defacto aufgehoben. Trotzdem fiel der grüne Antrag durch. Nur 164 Mandatare gaben ihre Stimme ab – 83 dagegen, 81 dafür. [6]

Was damals auch offensichtlich wurde: nicht alle SPÖ-Mandatare waren mit der offiziellen Linie der Klubführung einverstanden. Einer der wenigen bekennenden Dissidenten, Mathias Achs, schätzte die Zahl der Anhänger der alten Promillegrenze im SPÖ-Klub einmal auf ca. 25. [7]

Das Alkohollimit bleibt aber ein Dauerthema der Innenpolitik. Nach jedem unfallreichen langen Wochenende flammt die Diskussion – v.a. auf Initiative des KfV – wieder auf. Mit Scholten und Einem versuchen zwei weitere SPÖ-Verkehrsminister mehrere legistische Vorstöße, die aber schon im Vorfeld am Einspruch des Koalitionspartners scheitern.

Allerdings: in ihrem Koalitionsabkommen vom März 1996 vereinbaren SPÖ und ÖVP einen „koalitionsfreien Raum“, in dem es den Regierungspartnern erlaubt ist, im Parlament auch gegeneinander zu stimmen. Eines der wenigen ausdrücklich angeführten Themen ist die „Begrenzung des zulässigen Blutalkoholgehaltes beim Lenken von Kraftfahrzeugen“.

Die öffentliche Meinung wird unterdessen eindeutiger. Nach einer Umfrage, die das KfV im Frühjahr 1997 vorlegt, sind bereits 75 % der Befragten für eine Herabsetzung des Grenzwertes. [8] Eindruck machen auch private Initiativen. So beginnt der Salzburger Frank Schauer eine Unterschriftenaktion für 0,5-Promille, nachdem er seine Enkeltochter bei einem Unfall mit einem Alko-Lenker verloren hat. Bis Mai 1997 sammelt er 60.000 Unterschriften, die er im Parlament dem NR-Präsidenten überreicht. Andere Angehörigen von Unfallopfern gründen – mit Unterstützung des KfV – die Aktion „Rotes Dreieck“, die sich immer wieder öffentlich zu Wort meldet – begleitet von freundlichen Medien-Kommentaren.

Auch in der ÖVP beginnt die Ablehnungsfront langsam zu bröckeln. Bereits im März lässt der Klubobmann die Abgeordneten bei einer Klubsitzung über die Promille-Frage abstimmen. Laut Khol traten dabei sieben Mandatare für eine Absenkung ein (u.a. Khol selbst, Generalsekretärin Rauch-Kallat und Gesundheitssprecher Rasinger). „Eine Reihe von anderen Abgeordneten“, so sagt Khol über das klubinterne Votum, „wagten angesichts der offenen Abstimmung nicht ihre Meinung zu ändern.“ [9] Vor allem aus den Landesorganisationen Oberösterreich und Niederösterreich sei der Druck, die Promillegrenze nicht zu senken, sehr stark gewesen. Die offizielle Linie des ÖVP-Klubs bleibt damit unverändert.

Aber erstmals melden sich Befürworter von 0,5-Promille aus der ÖVP auch öffentlich zu Wort. Als erster der Gesundheitssprecher und praktische Arzt Erwin Rasinger und die Abgeordnete Gertrude Brinek, kurz darauf Familienminister Bartenstein, der „als Vater von fünf Kindern“ eine Kompromissvariante vorschlägt: Herabsetzung des Limits auf 0,5 Promille, aber Führerscheinentzug und strafrechtliche Konsequenzen wie bisher erst ab 0,8. [10]

Etwa zur gleichen Zeit entbrennt auch eine hitzige Debatte über eine Verschärfung des Waffengesetzes. Wieder die gleichen Fronten: SPÖ, Grüne und Liberale dafür, ÖVP und FPÖ dagegen. In Zeitungskommentaren und Polemiken gegnerischer Politiker findet sich die ÖVP plötzlich als „Partei der Waffennarren und Alko-Lenker“.

„Das war nicht besonders angenehm, in der Öffentlichkeit so dazustehen“, bekennt im Rückblick die ÖVP-Klubmitarbeiterin Barbara Schmidt, die den Verkehrsausschuss betreut und die immer häufiger werdenden Briefe empörter Wähler beantworten muss. Noch überwiegen im Posteingang der ÖVP allerdings die Unterstützungserklärungen: „Wir können in Österreich in Zukunft durch Einführung neuer Gesetze nicht noch mehr Kontrollen, noch mehr Strafen, noch mehr Demütigung durch eine zum Großteil aggressive und anmaßende Exekutive brauchen“, schreibt etwa ein oberösterreichischer Unternehmer an den Klubobmann und verspricht: „Meine Stimme bei den OÖ-Landtagswahlen ist der ÖVP gewiss.“ [11]

Im Juni 1997 stimmt der ÖVP-Klub neuerlich intern über eine Senkung der Promillegrenze ab. 45 Mandatare plädieren für die Beibehaltung von 0,8 Promille, allerdings bei schärferen Strafandrohungen. Sieben ÖVP-Abgeordnete sind für eine Senkung – es sind die gleichen sieben wie bei der ersten Abstimmung drei Monate zuvor. Keiner von ihnen sitzt allerdings im Verkehrsausschuß und als der tags darauf über einen neuen Antrag der SPÖ für 0,5 Promille abstimmt, ist das Ergebnis wieder eindeutig: die 10 Mandatare von SPÖ, Grünen und Liberalen sind dafür, die 11 Vertreter von ÖVP und FPÖ dagegen.

Mit großer Mehrheit beschlossen wird jedoch ein „Verkehrssicherheitspaket“ mit schärferen Alkohollimits für Berufsfahrer und Mopedlenker und höheren Strafen über 0,8 Promille. Vor dem Parlamentsgebäude demonstrieren währenddessen Vertreter des „Roten Dreiecks“ – bildgerecht mit 30 Särgen – vor den Fernsehkameras.

Abstimmungs-Debakel im Nationalrat

In der Nationalratssitzung vom 9. Juli 1997 bringt SPÖ-Verkehrssprecher Parnigoni einen Antrag zur Senkung der Promillegrenze ein – zum zweiten Mal nach 1994 wird über diese Frage im Plenum entschieden. Die ÖVP will geheim abstimmen, die SPÖ aber namentlich. Es kommt zum Krach. Die SPÖ wolle damit defacto den Klubzwang wieder herstellen, um bei der namentlichen Abstimmung jene vAbgeordneten zu kontrollieren, die gegen eine Senkung seien, ist ÖVP-Klubchef Khol empört. Die Debatte wird überaus heftig, die Sitzung muss unterbrochen werden, NR-Präsident Fischer beruft eine Präsidialkonferenz ein.

Schließlich kommt es zur namentlichen Abstimmung: Der Antrag von Parnigoni für eine Herabsetzung der Promillegrenze wird mit 91 zu 86 Stimmen in zweiter Lesung angenommen. Drei ÖVP-Abgeordnete stimmen dafür, drei enthalten sich (darunter der Klubobmann), die restlichen stimmen mit der gesamten FPÖ-Fraktion dagegen.

In der dritten Lesung ordnet NR-Präsident Fischer eine namentliche Abstimmung an, „weil ich … bei offenbar knappen Ergebnissen kein Risiko eingehen will.“ Die Abstimmung im Plenarsaal ist relativ aufgeheizt, wie ein kurzer Auszug aus dem Stenographischen Protokoll zeigt: „Während der Abstimmung ist der Lärmpegel im Saal sehr hoch. Es fallen immer wieder Zwischenrufe, darunter: Abg. Kopf: Was ist das für ein Saustall da herinnen? – Abg. Rosemarie Bauer: Beruhigt euch! – Abg. Ing. Meischberger – zu Abg. Marizzi -: Peter, jetzt kannst du nur mehr mit dem Taxi heimfahren! – Abg. Rosemarie Bauer: Lauter, man hört gar nichts! – Abg. Schwarzenberger – zu Abg. Mentil -: Das hat er sich eh denken können, dass die Mehrheit dagegen ist! – Abg. Mentil: Wie die Stalinisten arbeiten die!“

Das Ergebnis fällt überraschend aus: 92 Nein-Stimmen, nur 87 dafür. Außer Franz Morak haben in der dritten Lesung alle ÖVP-Abgeordneten mit Nein gestimmt, auch jene, die in der Zweiten Lesung noch für den Antrag waren oder sich enthalten hatten. Der SPÖ-Antrag ist damit abgelehnt und mit ihm – ein peinlicher Fehler, der erst später auffällt – die gesamte 20. StVO-Novelle.

Die Begründung liefert ÖVP-Klubchef Khol am Tag danach: bei der Abstimmung in der zweiten Lesung seien zumindest zwei SPÖ-Abgeordnete „genötigt“ worden, mit Ja zu stimmen. Im ÖVP-Klub habe das „Empörung und Entrüstung“ ausgelöst und es habe „spontan die Willensbildung gegeben“, in dritter Lesung mit Nein zu stimmen. Auch die Abgeordnete Brinek, eine deklarierte Anhängerin von 0,5 Promille, erklärt ihre Nein-Stimme in der dritten Lesung damit, dass es „nach den Vorgängen in der SPÖ nur mehr um Sieger und Verlierer und nicht mehr um die Sache“ gegangen sei. [12]

SPÖ-Klubobmann Kostelka weist die Vorwürfe der ÖVP scharf zurück. Vielmehr sei es „offensichtlich zwischen FPÖ und ÖVP abgesprochen gewesen“, in dritter Lesung nicht zuzustimmen, „um einen sozialdemokratischen Erfolg im koalitionsfreien Raum zu verhindern“. Keinesfalls sei ein SPÖ-Mandatar zu irgend etwas gezwungen worden. Der SPÖ-Abgeordnete Günther Kiermaier, ein Gastwirt, der noch ein halbes Jahr zuvor angekündigt hatte, „sicher nicht“ für 0,5 Promille zu stimmen, will ebenfalls von Nötigung nichts wissen: Kostelka habe ihn lediglich „aufmerksam gemacht“, dass eine Ablehnung des SPÖ-Antrages einen Beschluss des Parteitages „konterkarieren“ würde, und „das wollte ich auf keinen Fall“.

In der Koalitionsregierung herrscht für die nächsten Wochen Eiszeit. Die Herabsetzung der Promillegrenze ist mit der zweiten gescheiterten Abstimmung offensichtlich für längere Zeit vom Tisch: „Damit hat sich’s für uns fürs erste in dieser Legislaturperiode“, sagt Kostelka. Man könne über „solche Dinge“ nicht immer wieder abstimmen.

„Jugend-Volksbegehren“ und Medienkampagne

Am 16. November 1997, einem Sonntag, meldet die APA um 6.47 Uhr ein Ereignis, das die völlig verfahrene Debatte (die nur mit der Einführung von 0,5 Promille in Deutschland Anfang Oktober kurz wieder aufgeflammt war) mit einem Male kippen sollte: „Betrunkener fuhr auf VW-Bus auf: ein Toter, mehrere Verletzte“.

In der ZEIT IM BILD um 13 Uhr ist der Unfall der „Aufmacher“ und – es ist ohnehin ein eher „flauer“ Nachrichtentag – auch die ZIB 1 am Abend beginnt mit zwei Berichten von dem Unglück. Ein 27jähriger schwer alkoholisierter PKW-Lenker hatte am späten Samstag Abend einen mit 14- und 15jährigen Schülern vollbesetzten Kleinbus aus Baden auf der regennassen Westautobahn gerammt. Im zweiten Filmbeitrag wird mittels Kameratricks die schlingernde Fahrt des Alko-Lenkers nachgestellt, der zuständige Arzt, der die Unfall-Opfer im Krankenhaus Amstetten behandelt, kommt ebenso zu Wort wie der Gendarm, der den Unfall aufgenommen hat.

Der – mit zwei Minuten überdurchschnittlich lange – Beitrag endet mit einem Statement des sichtlich mitgenommenen Notarztes: „Vielleicht darf man an dieser Stelle an die Gesetzgeber apellieren, doch diese Promillegrenze nocheinmal zu überdenken und vielleicht doch auf 0,0 Promille zu gehen.“ Laut ORF-Medienforschung wird die ZIB 1 an diesem Abend von 1.854.000 Menschen gesehen.

Innerhalb der nächsten Tage sterben noch zwei der schwerverletzten Schüler. Und es passieren für den weiteren Fortgang der Promille-Debatte zwei entscheidende Dinge: die Verwandten und die Mitschüler der Unfallopfer wenden sich mit verschiedenen Aktionen an die Öffentlichkeit und verschiedenen auflagenstarke Medien begleiten diese Aktionen mit einer intensiven, großteils eindeutig parteinehmenden Berichterstattung, die in Unterschriftenkampagnen und Aufrufen zur Senkung der Promillegrenze gipfelt.

Bereits drei Tage nach dem Unfall organisieren die Mitschüler der Unfallopfer und ihre Schuldirektorin einen Schweigemarsch durch Baden, bei dem ca. 2000 Demonstranten die Einführung von 0,0 Promille fordern. Eine Gruppe von Schülern startet gemeinsam mit Eltern und Lehrern ein „Jugend-Volksbegehren gegen Alkohol am Steuer“, in dem die Senkung der Promillegrenze, eine Verschärfung der Strafgesetze und effizientere Kontrollen verlangt werden. Die Unterschriften sammeln die Jugendlichen mittels Fax, Brief und persönlich an allen niederösterreichischen Mittelschulen. „Wir wissen, dass es rechtlich so ein Volksbegehren nicht gibt“, sagt der Schulsprecher Lukas Hlawacek in einem Interview, aber es solle „ein moralischer Auftrag an die Parlamentsabgeordneten sein, endlich etwas zu tun.“ [13]

Am 3. Dezember schließlich demonstrieren auf Initiative der Schüler rund 2000 Menschen auf der Wiener Ringstraße vor dem Parlament. Die Schülervertreter übergeben NR-Präsident Fischer mehr als 20.000 Unterschriften für ihr „Jugend-Volksbegehren“. Dieser verspricht ihnen, sich weiter für eine Senkung der Promillegrenze einzusetzen.

Die Aktivitäten der Schüler werden von Anfang an von den Medien intensiv – und mit merkbarer Sympathie – begleitet. Bereits am dritten Tag nach dem Unfall berichtet der ORF-REPORT ausführlich über das Unglück und die erste Demonstration der Schüler. Am Abend des Schweigemarsches vor dem Parlament sendet der ORF ein HELP-TV-SPEZIAL unter dem Titel „Mörder am Lenkrad“.

Die wichtigsten Akteure der jahrelangen politischen Debatte wie ÖVP-Verkehrssprecher Kukacka kommen in der fast zweistündigen Sendung ebenso zu Wort wie Vertreter der Gastwirtschaft und natürlich der Badener Schüler. Noch sind die Standpunkte allerdings praktisch unverändert. So argumentiert Kukacka u.a. damit, dass der Schuldige an dem Schüler-Unfall einen Alkohol-Gehalt von 2,1 Promille hatte und eine Senkung der Promillegrenze hier gar nichts verhindert hätte. Laut ORF-Medienforschung verfolgen die Sendung 1.010.000 Zuseher.

Besonders intensiv engagiert sich das Wochenmagazin NEWS. In der Ausgabe vom 4. Dezember 1997 beginnt eine in der Folge viel beworbene „NEWS-Aktion: Experten, Topjuristen, Künstler, Politiker und Journalisten gegen Waffen und für 0,5 Promille“. Zu den ersten Unterstützern zählt auch die populäre HELP-TV-Moderatorin Barbara Stöckl, aber auch die ZIB-Moderatorin Ingrid Thurnher oder der ÖVP-Politiker Bernhard Görg.

In der nächsten Ausgabe des auflagenstarken Magazins vom 11. Dezember 1997 sind unter dem Aufruf „Kampagne für’s Leben. Aktion für 0,5 Promille“ Unterschriftenlisten abgedruckt, mit der Aufforderung, „die Schüler des Gymnasiums Baden in ihrem Kampf gegen die Alko-Raser“ zu unterstützen. Der Kommentar der Redaktion dazu: „NEWS will nicht länger dieser Form des Sterbens zusehen“.

In derselben Ausgabe unterstützen zahlreiche weitere Prominente die Aktion, u.a. mehrere Spitzenpolitiker von SPÖ, Grünen und Liberalen und der ÖVP-Gesundheitssprecher Rasinger. Außerdem zitiert NEWS eine neue Umfrage, wonach 76 % der Österreicher für eine Senkung der Promillegrenze seien. Und das Magazin ortet auch bereits einen „Durchbruch“ im Parlament. Es gebe jetzt auch im Nationalrat eine Mehrheit für 0,5 Promille.

Deutliche Sympathien für die Anliegen der Badener Schüler zeigt auch die NEUE KRONENZEITUNG, mit rund 2,8 Millionen Lesern das reichweitenstärkste Medium Österreichs und die – v.a. in Ostösterreich auflagenstarke – Tageszeitung TÄGLICH ALLES.

Das Engagement dieser Medien ging weit über das übliche Ausmaß der Berichterstattung hinaus, wie NEWS-Chefredakteur Peter Pelinka in einer öffentlichen Podiumsdiskussion im Rückblick auch eingestand. Die Badener Schüler hätten sich zur Unterstützung ihrer Aktion an mehrere Medien gewandt, u.a. an NEWS: „Und wir haben ausnahmsweise – Gott sei Dank einmal, weil das ist sehr selten in Medien – in einer politischen Diskussion bei uns geklärt: Ist das jetzt ein Anliegen, wo die Mehrheit bei uns dahintersteht? Ja – dann kampagnisieren wir es und das haben wir auch unseren Lesern als besonderen Fall einer Kampagne im Editorial mitgeteilt. Ich sehe darin einen – nicht nur inhaltlich sondern auch formal – sauberen Umgang mit medialer Macht.“

KRONENZEITUNG-Herausgeber Hans Dichand erklärt das Engagement seiner Zeitung so: „Weil sich hier eine Gruppe von Schülern dafür eingesetzt hat, dass die Alkoholisierung am Steuer eingeschränkt wird. Dies empfand ich als sehr positiv, hat man doch sonst den Eindruck, dass die Jugend an Politik desinteressiert ist. Tatsächlich ging dieses Engagement [der KRONENZEITUNG] über das übliche Maß hinaus, weil wir es als beispielhaft empfanden. … Wir handeln stets nach dem Grundsatz, dem Leser nahe zu sein. Das heißt nicht, ihm nach dem Mund zu reden, aber sich in ihn hineinzuversetzen und um sein Wohl bemüht zu sein. Man kann es auch Respekt vor dem Menschen nennen.“

Renate Zikmund und Michael Kröll, Chefredakteure von TÄGLICH ALLES, über die Parteinahme ihrer Zeitung für die Senkung der Promillegrenze: „Sie ging doch über das Durchschnittsmaß hinaus, jawohl. … Weil die Betroffenheit unserer Leser besonders groß erschien.“

Weniger eindeutig fallen die Stellungnahmen der verantwortlichen Redakteure im ORF-Fernsehen aus, das laut Rundfunkgesetz zu „Objektivität“ und „Ausgewogenheit“ verpflichtet ist. So meint der damalige Chefredakteur der ORF-Fernsehinformation Roland Machatschke zur breiten Berichterstattung in den ZIB-Sendungen: „Das Thema ‘Alkohol im Straßenverkehr’ ist nicht vordergründig politisch, sondern emotional und betrifft vor allem jeden Verkehrsteilnehmer unmittelbar. Daher ist ein hohes Interesse der Allgemeinheit vorauszusetzen, somit Anreiz, das Thema immer wieder aufzugreifen. So gesehen, hat sich die TV-Information nicht über jenes Maß hinaus engagiert, das bei der Berichterstattung über so emotionsgeladene Themen üblich ist. Der schwere Unfall der Schülergruppe aus Baden wäre auch an anderen Tagen Aufmacher der ZIB 1 gewesen. Auch Zeitungen haben groß berichtet, das war wiederum ein zusätzlicher Anreiz für Folge-Stories. Das Umfeld ‘Öffentlichkeit’ hat sicherlich eine Rolle gespielt. Aber die Tatsache, dass 0,5 Promille auch ein politisches Thema war (durch ÖVP und FPÖ) hat viele Reaktionen ausgelöst, über die wiederum berichtet wurde (typischer Verstärkereffekt).“

Etwas anders lautet die Einschätzung von ZIB-Redakteur Hans Bürger, dem Autor des ersten ausführlichen Beitrages über den Unfall: Die ZIB-Redaktion hätte in ihrer Sitzung am Sonntag Nachmittag beschlossen, „über den tragischen Unfall auf der A1 ausführlicher als üblicherweise über einen chronikalen Vorfall zu berichten. … Um 15.00 Uhr hatten wir die Entscheidung getroffen, diesen Unfall als abschreckendes Beispiel für Alkohol am Steuer nicht nur an die Spitze der Zeit im Bild 1 zu setzen, sondern diesem tragischen Ereignis fast drei Minuten einer 15-Minuten-Sendung zu widmen.“ [14]

Schwer tun sich die Berichterstatter offenbar damit, die Wirkung ihres Engagements einzuschätzen. Obwohl sich alle Befragten dieser Wirkung offenbar bewusst sind, bleiben ihre Antworten auf die Frage, wie groß der Einfluss die Medienberichterstattung auf die Promille-Debatte war, ziemlich vage. Hans Dichand: „Ein solcher Einfluss ist für uns nicht meßbar. Wir sind aber sicher, dass die Bemühungen der KRONENZEITUNG, für Anliegen ihrer Leser einzutreten, Wirkungen haben.“

Ganz knapp die Chefredakteure von TÄGLICH ALLES: „Schwer zu sagen, welchen Einfluss Medienberichte generell haben – die 0,5 Promille sind Gesetz, das zählt.“ ORF-Chefredakteur Roland Machatschke: „Die Primärberichterstattung in der ZIB 1 hat – zusammen mit Zeitungen wie KRONE – sicherlich den Boden einer neuen Debatte aufbereitet. ZIB, REPORT, THEMA, HELP-TV, WILLKOMMEN ÖSTERREICH haben die Debatte weitergeführt, wahrscheinlich auch das Klima der Diskussion beeinflusst.“

Und Barbara Stöckl, die Moderatorin des HELP-TV-SPEZIAL, das von einigen politischen Akteuren für einen wesentlichen Wendepunkt der Promille-Debatte gehalten wird: „Die Schüler des Badener Gymnasiums bzw. die Angehörigen haben es geschafft, sachliche Argumente zum Thema unter dem Eindruck des Erlebten mit den Verantwortlichen eindrucksvoll zu diskutieren. … Durch die besondere Aktualität des Themas war auch die Wirkung dieses Engagements größer, als das sonst bei vergleichbaren Sendungen der Fall ist.“

Die Politik reagiert

Wie zeigte sich nun diese Wirkung? Die vor dem Sommer ad acta gelegte Promille-Debatte entbrennt heftiger denn je. Das Liberale Forum nützt die Gelegenheit, einen neuen Antrag im Parlament einzubringen, der Bundessprecher der Grünen Chorherr kündigt ein Volksbegehren zur Senkung der Promillegrenze (und für ein schärferes Waffengesetz) an. Für wütende Proteste sorgt Chorherr mit der Aussage, es gebe drei verantwortliche Politiker dafür, „dass man weiterhin legal betrunken Autofahren kann und damit Menschen tötet und dass legal Mordgeräte zu Hause in den Schränken liegen. Das sind die Herren Khol und Kiss von der ÖVP und Haider von der FPÖ.“ [15]

Nach einer Sitzung des Ministerrates sprechen sich Kanzler Klima und Familienminister Bartenstein neuerlich für eine Senkung der Promillegrenze aus. Bartenstein sagt, dass die Chancen für eine Gesetzesänderung jetzt besser seien als noch im Sommer. Aber noch ist die Mehrheit in der ÖVP-Führung gegen eine Senkung.

Im Verkehrsausschuss erklärt der Abgeordnete Kukacka am 25. November 1997: „Auch die Anlassfälle der letzten zwei Wochen hätten … nicht durch eine Promillesenkung verhindert werden können.“ Und noch am 1. Dezember anwortet Klubobmann Khol einem Briefschreiber, der die ÖVP-Haltung kritisiert: „Betreffend Ihre Kritik an der Position der ÖVP zur Promillegrenze darf ich Ihnen mitteilen, dass bekannterweise der Alkoholgehalt der meisten Unfallverursacher weit über 1,0 Promille liegt. Daher ist meines Erachtens nach eine Absenkung der Promillegrenze auf 0,5 Promille nicht die geeignete Massnahme Unfälle zu verhindern.“ [16]

Am 4. Dezember 1997 – dem Tag nach dem HELP-TV-SPEZIAL und dem Erscheinungstag von NEWS – kommt Bewegung in die lange starren Fronten. Bei einer Präsidialkonferenz im Nationarat erreichen die Liberalen die Zusage, dass ihr Antrag im Plenum zugelassen wird, Grüne und Freiheitliche kündigen ebenfalls Anträge zur Promillegrenze an. SPÖ-Klubchef Kostelka lädt deshalb alle Fraktionen zu einem „Gipfel“ ein, um eine „umfassende Lösung“ auszuarbeiten. ÖVP-Verkehrssprecher Kukacka meint dazu, im persönlich wären „ausführliche Vorberatungen“ über ein umfangreiches Sicherheitspaket zwar lieber, er werde sich im ÖVP-Klub aber für die Aufhebung des Klubzwanges einsetzen. [17]

Eine entscheidende Wende passiert tags darauf. In einem Interview für das ORF-MITTAGSJOURNAL am 5.Dezember 1997 spricht sich ÖVP-Parteiobmann Schüssel überraschend für eine Senkung auf 0,5 Promille aus. Er werde dies dem Parteivorstand „als gemeinsame Linie vorschlagen“. Zwischen 0,5 und 0,8 Promille solle es „saftige Geldbußen“ geben, dazu rigorose Kontrollen. Schüssel zeigte sich zuversichtlich, dass es „eine breite Mehrheit in der ÖVP“ für seinen Vorschlag geben werde.

Der Meinungswandel kommt für viele im ÖVP-Parlamentsklub überraschend. Die zuständige Referentin Barbara Schmidt, die das Thema eineinhalb Jahre lang bearbeitet und noch wenige Tage zuvor Briefe im Namen des Klubobmanns mit der gegenteiligen Argumentation beantwortet hat, erfährt „aus dem Mittagsjournal, dass wir jetzt dafür sind.“

Laut Klubobmann Khol war die neue Linie tags zuvor kurzfristig in Telefonaten zwischen ihm, dem Parteiobmann und einigen ÖVP-Landeshauptleuten – u.a. Erwin Pröll, einem langjährigen Gegner einer Grenzwert-Senkung – vereinbart worden. In der Präsidialsitzung sei nämlich klar geworden, dass die SPÖ den liberalen Antrag unterstütze und „dass bei einer neuerlichen Abstimmung die ÖVP untergehen werde.“ [18] In den offiziellen ÖVP-Gremien wurde die überraschende Richtungsänderung nicht mehr beraten: „Dem Parteivorstand wurde später darüber nur mehr berichtet.“ [19]

In den nächsten Tagen melden sich weitere 0,5-Befürworter in der ÖVP öffentlich zu Wort. So meint die NR-Abeordnete Brinek etwa, selbst die Vertreter des Bauernbundes würden nun erkennen, „dass man nicht Politik gegen den Wind machen kann.“ Und Verkehrssprecher Kukacka – Hauptgegner der Senkung – sagt: „Ich habe Verständnis, dass Schüssel vor dem öffentlichen Druck zurückgewichen ist.“ [20]

Bei einer Podiumsdiskussion nahezu ein Jahr später erklärt Klubobmann Khol, was den Meinungsumschwung in der ÖVP-Spitze ausgelöst hat: „Es war faktisch eine geschlossene öffentliche Meinung. Das war nicht nur NEWS, das war auch die KRONENZEITUNG, das war TÄGLICH ALLES, das war der KURIER, das war manchmal die – die Grenzen der Objektivität weit überschreitende – ORF-Talkshow HELP-TV. Das war inszeniert und hat sich akzeleriert. … Und die Konsequenz war, dass wir also von x Landesverbänden … Meinungsbildungen bekommen haben. Ich habe also sicher in dieser Zeit an die 3000 verschiedenen Briefe bekommen und das wirkt auf einen Politiker. Wir haben in verschiedenen Landesparteileitungen Service-Telefonnummern, wo man anrufen kann. Wenn da zweimal das Gleiche gesagt wird bei 200 Anrufen am Tag, ist es eine Einzelmeinung. Wenn sechs-, siebenmal in jeweils anderen Worten das Gleiche gesagt wird, ist das schon zu berücksichtigen. Und da ist ganz einfach die Meinung – sowohl bei den Parteifunktionären als auch bei unseren Wählern – komplett gekippt. Und wir haben daraufhin die Konsequenzen gezogen.“

Am 10. Dezember 1997 findet bei SPÖ-Klubchef Kostelka das vereinbarte Fünfparteien-Gespräch statt, an dem die Klubchefs, die fünf Verkehrssprecher, die Experten aus den Klubs und der zuständige Gruppenleiter im Verkehrsministerium Othmar Thann teilnehmen. Auf Basis des Antragstextes des LiF soll ein gemeinsamer Antrag ausgearbeitet werden. Aber schon bald wird klar, dass die FPÖ sich nicht am gemeinsamen Vorgehen beteiligen will.

Auch die FPÖ ist in den Tagen zuvor umgeschwenkt. Lange Jahre eine besonders engagierte Gegnerin jeder Grenzwertsenkung fordert die FPÖ nun eine besonders „scharfe“ Variante, bei der bereits bei der ersten Übertretung ein Strafrahmen bis zu 100.000 öS und ein Entzug des Führerscheins für zwei Wochen möglich wäre.

Aber auch die anderen Parteien können sich erst nicht einigen. Die ÖVP will keinesfalls die Androhung eines Führerscheinentzugs bereits ab 0,5 Promille akzeptieren. Kostelka stimmt zu, „um endlich die ÖVP im Boot zu haben“. Aber das wollen wieder die Liberalen nicht mittragen und auch Verkehrsminister Einem spricht von einer „Verwässerung“ und wörtlich von einem „Nudelantrag“, sollte sich die ÖVP durchsetzen.[21]

Schließlich einigen sich die vier Fraktionen doch auf einen Kompromiss. Die Kernpunkte dabei: Die 0,5-Promillegrenze ersetzt den bisherigen Grenzwert nicht, sondern ergänzt ihn. Bei der ersten Übertretung der 0,5 Promille gibt es nur eine Geldstrafe zwischen 3000 und 50.000 öS, wobei in der Praxis nur eine Buße von 3000 öS verhängt werden soll. Erst bei weiteren Verstößen innerhalb von zwölf Monaten wird ein Führerscheinentzug verhängt und erst beim dritten Verstoss innerhalb von zwölf Monaten kommt es zu strafrechtlichen und versicherungsrechtlichen Konsequenzen. [22]

Der Ministeriumsexperte Thann und drei parlamentarische Mitarbeiter von ÖVP und SPÖ formulieren den Antragstext am Rande der Sitzung auf einem Laptop. Es entsteht eine „Fensterbankl-Formulierung“, wie Thann die sprachlich einigermaßen verunglückten Texte nennt. In den neuen Paragraphen zur StVO laufen einzelne Sätze über 55, 67 und gar 85 Wörter. Aufgrund des Zeitdrucks sei es aber nicht mehr möglich gewesen, die Formulierungen zu überarbeiten.

Noch am gleichen Tag wird der Abänderungsantrag zur StVO von Abgeordneten der SPÖ, ÖVP, der Grünen und des LiF eingebracht. Im Verkehrsausschuss wird er tags darauf gegen die Stimmen der FPÖ angenommen, einen Tag später – am 12. Dezember 1997 – steht er auf der Tagesordnung der 105. Sitzung des Nationalrates.

Auf der Zuschauertribüne sitzen auch etliche Schüler aus Baden. 33 Redner melden sich zu Wort. Die Debatte ist – trotz der Vierparteien-Einigung – relativ emotional. Es gibt drei Ordnungsrufe (alle an die FPÖ) und neun Tatsächliche Berichtigungen. Keiner der Redner argumentiert ausdrücklich gegen die Promillesenkung, die FPÖ spricht zwar von „Alibi-Lösung“, kritisiert aber auch nur die „fehlenden Rahmenbedingungen“.

Zwei Redner der ÖVP lassen allerdings ihre Skepsis gegenüber der Regelung durchblicken. Mehrere Abgeordnete bedanken sich ausdrücklich bei den Badener Schülern, ÖVP-Verkehrssprecher Kukacka hingegen spricht von „Emotionalisierung“, „Anheizen von Gefühlen“ und „vordergründige[n] Medienkampagnen zur Auflagensteigerung“.

SPÖ-Vekehrssprecher Parnigoni bringt dann in seiner Wortmeldung auch den Abänderungsantrag zum FSG ein, mit dem die – eingangs zitierte – zentrale Gesetzesstelle zur 0,5-Promilleregelung geschaffen wird. Die Abstimmung ist dann eindeutig: In der SPÖ-Fraktion stimmen zwei Abgeordnete gegen die FSG-Änderung, in der ÖVP sind es elf. Alle anderen votieren – gemeinsam mit Grünen und Liberalen – dafür. Die StVO-Novelle wird von allen Mandataren der vier Fraktionen mitgetragen. Die Freiheitlichen stimmen geschlossen gegen beide Anträge.

Nach beinahe zehnjähriger öffentlicher Debatte und viereinhalb Jahre nach der ersten Abstimmung im Nationalrat hat die 0,5-Promilleregelung damit die wesentliche parlamentarische Hürde genommen. Im Bundesrat sind Ausschuss- und Plenardebatte dann kurz und nicht mehr kontroversiell. Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird mit großer Mehrheit angenommen, am 6. Jänner 1998 treten die neuen Bestimmungen in Kraft.

Auswirkungen auf die Unfall-Bilanz

Das KfV trat von Anfang an vor allem mit dem Argument für die Senkung des Promillelimits, dass es damit jährlich auf Österreichs Straßen zwischen 20 und 30 Verkehrstote weniger geben würde. Nach den Unfallzahlen des ersten Jahres seit ihrem Inkrafttreten wurde dies nicht nur erreicht, sondern sogar deutlich übertroffen.

Die erste Zwischenbilanz zogen Innen- und Verkehrsministerium sowie das KfV nach einem halben Jahr. Demnach ging vom 1. Jänner bis zum 30. Juni 1998 die Zahl der Verkehrstoten in Österreich um 123 (das sind 23,2 %) zurück, die Zahl der Opfer von „Alkohol am Steuer“ sogar um 46,7 %. Für Michael Sika, den Generaldirektor für öffentliche Sicherheit im Innenministerium „ein Indiz dafür, dass die 0,5-Promilleregelung Wirkung zeigt.“ Nach einer Schätzung des KfV wurden dadurch im ersten Halbjahr 1998 rund 50 Menschenleben gerettet.[23]

Aufschlußreich sind auch die Zahlen über die Alkoholkontrollen: Im ersten Halbjahr 1998 ist deren Zahl auf Österreichs Straßen laut Innenministerium auf 59.551 gestiegen, das ist eine Zunahme von 30,2 %. Trotzdem wurden nur 16.397 Lenker mit mehr als 0,79 Promille erwischt. Im Vergleichszeitraum 1997 waren es – bei wesentlich weniger Kontrollen – noch 23.957.

Die Zahl der ertappten Lenker mit 0,8 Promille und darüber sank also – trotz verstärkter Überprüfungen – um 31,6 Prozent. Allerdings warnte Innenminister Schlögl schon damals, „dass in den vergangenen Wochen die Disziplin zurückgegangen ist“ und kündigte eine nochmalige Verschärfung der Kontrollen an. [24] Tatsächlich nahmen im zweiten Halbjahr 1998 die tödlichen Unfälle wieder zu. Zwar starben noch immer weniger Menschen auf den Straßen als im Vergleichszeitraum 1997, allerdings betrug der Rückgang im zweiten Halbjahr nur mehr 6 %. [25]

Insgesamt ist die amtliche Unfallbilanz des ersten Jahres nach Einführung der neuen Promillegrenze jedoch die beste seit Jahrzehnten: Erstmals seit 1952 fiel die Zahl der Verkehrstoten 1998 wieder unter 1.000, konkret auf 963. Gegenüber 1997 ist das ein Rückgang um 142 Todesopfer bzw. 12,9 %. (1972, im Jahr mit der schlimmsten Unfallbilanz, starben im Straßenverkehr 2.948 Menschen.)

Die Zahl der Alkoholunfälle (2.225 Unfälle mit Personenschaden, 3.126 Verletzte) fiel gegenüber 1997 um 10 %, noch stärker ging die Zahl der Todesopfer bei Alkoholunfällen zurück: 1997 waren es noch 96, ein Jahr später 82 – ein Rückgang von 14,6 %.

Während Alkohol 1997 noch die vermutliche Hauptunfallursache für 8,1 % der tödlichen Unfälle war, lag der Wert 1998 bei 6,5 %, also ein Rückgang um beinahe ein Fünftel. (Die mit Abstand wichtigste Unfallursache war übrigens auch 1998 “nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit”, die für 38,7 % aller tödlichen Unfälle verantwortlich ist.) [26]

Allerdings sagen die Daten nicht, welcher Faktor für den Rückgang der Alkoholisierung und der Unfälle verantwortlich ist. Es könnte die präventive Wirkung der Gesetzesregelung sein oder die abschreckende Wirkung der verstärkten Kontrollen oder die Bewußtseinsbildung durch die intensive Medienberichterstattung oder – wohl nicht unwahrscheinlich – die Kombination all dieser Faktoren. Klar zu beantworten ist nur, dass die Verkehrssicherheitsmaßnahmen mit und rund um die 0,5-Promilleregelung eindeutig positive Auswirkungen hatten.

Darüber sind sich im Rückblick auch alle Akteure einig, wenn auch mit unterschiedlicher Akzentsetzung. So meinte ÖVP-Verkehrssprecher Kukacka genau ein Jahr nach dem Gesetzesbeschluss in einem Interview: „Wir wissen aus verschiedenen Untersuchungen, dass bis zu 50 % mehr Alko-Tests in den einzelnen Regionen durchgeführt wurden. Dadurch ist natürlich auch der Abschreckungsgrad sehr viel größer geworden als voriges Jahr und ich bin überzeugt, hätte es schon vergangenes Jahr so strenge Kontrollen gegeben wie heuer, dann wären schon damals die Alkohol-Unfälle stärker zurückgegangen.“ [27]

Innenminister Schlögl, zuständig für die Verkehrsüberwachung, bewertet die stark verbesserte Unfallbilanz 1998 so: „Dieses Ziel konnte überwiegend durch ein gestiegenes Verantwortungsbewusstsein aller Verkehrsteilnehmer und den großen personellen und techischen Einsatz der Exekutivbeamten bei der Verkehrsüberwachung – vor allem der neuen Alkoholgrenze von 0,5 Promille – erreicht werden.“ [28]

Österreichs ranghöchster Polizist, der Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit, Michael Sika glaubt ebenfalls an die positive Wirkung der Promilleregelung: „Meiner Meinung nach weniger von den Zahlen, als von der Präventivwirkung her. Die Leute trauen sich nicht mehr, viel zu trinken.“ Dank strenger Kontrollen sei auch das Geschwindigkeitsniveau auf den Straßen deutlich gesunken. [29] Das könnte auch (mit)erklären, warum die Zahl der Toten unmittelbar bei Alkoholunfällen „nur“ um 14 zurückgegangen ist, die Zahl der Verkehrstoten insgesamt jedoch um 142.

Das Fazit des langjährigen „Vorkämpfers“ der 0,5-Promilleregelung, KfV-Geschäftsführer Franz Bogner: „Wichtigster Beitrag zu dieser positiven Bilanz: die Realisierung der 0,5-Promillegrenze und die verschärften Sanktionen ab einer Alkoholisierung von 1,2 bzw. 1,8 Promille – bei konsequenter Überwachung. Aber auch die intensive öffentliche Diskussion und Medienberichterstattung rund um das neue Alkohollimit haben deutliche Spuren in der positiven Entwicklung des Unfallgeschehens auf Österreichs Straßen hinterlassen.“ [30]

Das KfV will dies auch mit einer Umfrage des OGM-Institutes aus dem Oktober 1998 belegen. Demnach befürworten 40 % der Befragten die 0,5-Promilleregelung, 37 % sind sogar für 0,0-Promille und nur 17 % fordern eine Wiedereinführung der 0,8-Promillegrenze. 23 % der Befragten geben an, sie würden heute weniger trinken, als vor der Einführung des neuen Alkohollimits, sogar zwei Drittel vermuten, die anderen Verkehrsteilnehmer würden weniger Alkohol zu sich nehmen, als früher. Auch der Informationsgrad über die Gesetzesänderung ist demnach sehr hoch: 89 % der Gesamtbevölkerung und 94 % der PKW-Lenker wussten im Oktober 1998 laut OGM über die neue Promillegrenze Bescheid. [31]

Nach wie vor heftige Kritik kommt von der Gastronomie. Österreichs Wirte würden durch das neue Gesetz im Jahr 1998 eine Umsatzeinbuße von 8 Milliarden Schilling erleiden, prognostizierte der zuständige Fachverband im August 1998 aufgrund einer Umfrage unter 600 Gastronomen. Der Umsatz bei Wein sei im ersten Halbjahr um 17 % zurückgegangen, jener bei Bier um 15 % und der Spirituosen-Umsatz um 26 %. Lediglich beim Verkauf von alkoholfreien Getränken habe es ein Plus von 3 % gegeben. Sogar der Umsatz bei Speisen sei zurückgegangen, was die Wirte damit erklären, dass die Gäste weniger lang in den Lokalen blieben. In einem ORF-Interview Ende 1998 wiederholte ein Vertreter des Fachverbandes Gastronomie diese Zahlen auch für das Gesamtjahr. Zum Ausgleich fordert die Gastronomie in erster Linie eine Reform der Getränkebesteuerung. [32]

Die Rolle der Medien

Im KfV ist es unterdessen zu einem Wechsel an der Spitze gekommen. Franz Bogner legte mit Jahresende 1998 seine Funktion zurück, sein Nachfolger ist der langjährige Gruppenleiter Straßenverkehr im Verkehrsministerium und Hauptautor des Gesetzestextes zur Promilleregelung Othmar Thann. Nach eigener Aussage hat Thann im Lauf der Jahre „mehr als 40 Entwürfe“ für eine Änderung der Promillegrenze formuliert.

Warum die solange festgefahrende Debatte dann Ende 1997 mit einem Mal kippte, analysiert Thann knapp ein Jahr später so: „Es gab keine neuen Fakten mehr. Gefehlt hat ein ‚Zündhölzl‘. Dann kam dieser ZIB-Bericht [über den Unfall vom 15.11.97] und das HELP-TV. Dabei war es – so traurig es ist – ein ganz alltäglicher Unfall. Aber die Bunkerstimmung in den Parteien wurde von den Medienberichten durchbrochen – und das ist einmalig. Es hat nur eines Impulses von außen bedurft. Das Feld war beackert, aber es hat der Regen gefehlt. Und dieser Regen waren die Medienberichterstattung und die Schüler, denen man keine Parteiinteressen unterstellen konnte oder dass sie die Brauereiindustrie schädigen wollten. Ohne das gäbe es die 0,5 Promille wahrscheinlich noch immer nicht.“

Nach Analyse aller vorliegenden Informationen waren es tatsächlich die Initiative der Badener Schüler und die damit verbundene Medienberichterstattung, die schließlich zur solange umstrittenen Promillesenkung geführt haben. Wobei einige Printmedien eine klare – teilweise auch deklarierte – Kampagne durchgeführt haben, die aber durch die ungewöhnlich breite Berichterstattung in besonders reichweitenstarken Sendungen des ORF einen wesentlichen „Verstärkereffekt“ erfahren hat.

Auch wenn die verantwortlichen Redakteure im ORF – wenig überraschend – jede Einseitigkeit in der Berichterstattung bestreiten, so fällt doch auf, dass das KfV seine Verkehrssicherheitspreise 1998 nicht an Journalisten von Printmedien sondern an ZIB-Redakteur Hans Bürger und die HELP-TV-Moderatorin Barbara Stöckl verliehen hat. Begründung: Stöckl habe durch ihre Sendung „wesentlich zur Einführung der 0,5-Promillegrenze beigetragen“, Bürger habe durch seinen ZiB-Beitrag über den Schüler-Unfall „großes Medienecho und Betroffenheit in der Bevölkerung ausgelöst.“ [33]

Das sieht Bürger auch selbst so: „Der Beitrag hatte ein selbst von uns in diesem Ausmass nicht erwartetes Echo. … Nur vier Wochen nach Beginn dieser vom ORF ausgehenden ‘medialen Kettenreaktion’ hatte sich die Mehrheit der Abgeordneten nach jahrelangen Fehlversuchen zur 0,5-Promillegrenze durchgerungen.“, schreibt er in jenem Brief, in dem er sich im Februar 1998 beim KfV um den Verkehrssicherheitspreis bewirbt.

Wie weit sollen/können Medien in ihrem Engagement für oder gegen eine politische Initiative gehen? „Soweit Sie es ihren Lesern zumuten können“, antworten darauf knapp die beiden Chefredakteure von TÄGLICH ALLES. Und bei welchen Anlässen sie sich ein ähnliches Engagement vorstellen könnten? „Wir engagieren uns schon jetzt sehr stark – für den Tierschutz – taten dies auch beim Tierschutz-Volksbegehren – wie allseits bekannt auch bei der EU-Volksabstimmung.“

KRONENZEITUNG-Herausgeber Hans Dichand über das vertretbare Ausmass medialen Engagements: „Da gibt es meines Erachtens keine Beschränkung. Wenn wir ein Anliegen von existentieller Wichtigkeit für unseren Staat halten, sind wir bereit, unsere ganze Kraft aufzubieten, um etwas zu verhindern oder durchzusetzen. Die Voraussetzung ist, dass es sich um ein Anliegen der Leser bzw. der Bevölkerung handelt. Im Fall Hainburg wären wir bis an den Rand des Bürgerkriegs gegangen, um unsere Natur vor den Übergriffen mächtiger Lobbies zu schützen. Zusammen mit den Menschen, die damals in der Kälte des Winters an der Donau ausharrten, ist uns das auch gelungen. In diesem Kampf haben wir sogar ganz ausnahmsweise den „Vorhof der Macht verlassen, dessen Grenze wir sonst nicht überschreiten.“

Derartige Kampagnen sind für Dichand öfter denkbar: „In allen Fällen, von denen breite Bevölkerungskreise betroffen sind und in denen Politiker als gewählte und in einer Demokratie legale Machtausüber versagen.“

Zurückhaltender antworten die Vertreter des ORF. HELP-TV-Moderatorin Barbara Stöckl: „Wichtig ist für uns, solchen durchaus emotionalen Themen Raum zur Diskussion und Darstellung zu geben – unser Engagement gilt dabei der journalistischen Aufbereitung, das Engagement pro/contra politische Inititativen kann und soll nur von den Diskussionsgästen und Interviewpartnern ausgehen – deswegen legen wir auch großen Wert auf ausgeglichene (pro & contra) Einladungen!!“ Andere Anlässe für vergleichbares Engagement? „Kann man so allgemein nicht beantworten; potentiell jedes Thema das berührt.“

Der damals verantwortliche TV-Chefredakteur Roland Machatschke erklärt zum Engagement des ORF in politischen Auseinandersetzungen: „Wie weit man gehen kann, hängt nicht zuletzt vom Interesse der Öffentlichkeit ab, also auch vom Engagement der anderen Medien. Der ORF muss allen Anschein einseitiger Parteinahme vermeiden.“ Für den öffentlichen Rundfunk nennt Machatschke folgende Kriterien: „Kein Kampagnen-Journalismus, Wiedergabe aller relevanten Meiungen, penible Auswahl von Interviewpartnern, Studiogästen und Diskussionsteilnehmern. Keine Wertungen vornehmen, aber die richtigen Fragen stellen. … Heikle Frage, wenn es nicht um eine politische Initiative geht, sondern um parteipolitische Initiative, was bei 0,5 Promille nur zum Teil der Fall war.“ [34]

Und in welchen Fällen er sich ein ähnliches Engagement vorstellen könnte? „Schwer zu sagen. Vielleicht bei Dingen, die mit Gewalt zu tun haben (inklusive Schußwaffen). Bei rein politischen Themen schwer vorstellbar, obwohl z.B. ‘Steuergerechtigkeit’ etwas wäre, von dem ich annehme, dass die Menschen gerne mehr darüber hören wollten. Da fehlt nur weitgehend der emotionelle Touch.“

Bilanz: Sonderfall oder Prototyp?

Was heißt das nun für die eingangs gestellte Frage? War die derart stark medial beeinflußte Genese der 0,5-Promilleregelung ein Sonderfall der Gesetzgebung oder ist sie möglicherweise ein Prototyp für die Entstehung von Gesetzen in einer Mediengesellschaft? Das würde ja bedeuten, dass es einer Gruppe von Bürgern mit der Unterstützung einiger Medien künftig leichter gelingen könnte als bisher, politische Anliegen durchzusetzen – würde also eine höhere Responsivität des politischen Systems auf Forderungen, die auch außerhalb der traditionellen Interessensverbände (wie der Sozialpartnerschaft) formuliert werden, implizieren, und das mit der gesamten Problematik, die so etwas in einer repräsentativ verfassten Demokratie bedeuten würde (Legitimitätsfrage etc.), aber auch mit möglicherweise positiven Auswirkungen auf das politische Engagement einer so häufig als politikverdrossen apostrophierten Bevölkerung.

Die Analyse der Umstände, unter denen die Promillesenkung letztlich zum Gesetz wurde, führt zu der Erkenntnis, dass es dafür einiger – ganz spezieller – Voraussetzungen bedurfte:

• Große Betroffenheit/Emotionalität: Betroffen von der Gesetzesregelung war beinahe die ganze Bevölkerung. Damit verbunden war eine starke emotionale Komponente.

• Geringe Komplexität: Das Thema war für eine Gesetzesmaterie – zumindest vordergründig – ungewöhnlich einfach und damit gut kommunizierbar. Diese mangelnde Komplexität machte klare Pro- und Kontra-Standpunkte möglich. Deshalb eignete es sich besonders für öffentliche Initiativen (Unterschriftenlisten etc.) und eine mediale Kampagnisierung.

• Gute mediale „Verwertbarkeit“: Verkehrsunfälle sind für die Darstellungsformen des Fernsehens bzw. einer Bild-Illustrierten wie NEWS oder einer Boulevardzeitung besonders geeignet. Ebenso die Aktionen der Badener Schüler. Die gut besuchten Demonstrationen – gewöhnlich als politisch uninteressiert angesehener – Jugendlicher lieferten „gute Bilder“. (Man vergleiche etwa die Intensität der Berichterstattung über die regelmäßigen Vorstöße des KfV für eine Promillesenkung mit demUmfang der Berichte über den Schweigemarsch und das „Volksbegehren“ der Schüler)

• Klare Polarisierung: Die Gegenüberstellung von schwer alkoholisierten Lenkern auf der einen Seite und den um ihre Mitschüler trauernden Jugendlichen auf der anderen schuf eine leicht fassliche – und ebenfalls gut darstellbare – Polarisierung zwischen Gut und Böse bzw. in der Diskussion über eine mögliche Lösung zwischen Richtig und Falsch. (Dabei spielte es auch keine Rolle mehr, dass jener Lenker, der den traurigen Anlassfall verursachte, einen Alkoholwert von 2,1 Promille hatte.)

• Eindeutige öffentliche Meinung: Die Befürworter einer Grenzwertsenkung stellten – jedenfalls laut Meinungsumfragen – schon vor dem Anlassfall eine klare Mehrheit . Die Parteien, die gegen eine Senkung waren, riskierten also einen wesentlichen Teil ihrer Wählerschaft zu verärgern (auch wenn sie sich damit besonders starke Sympathien bei den – öffentlich isolierten – Anhängern ihrer Position sicherten). Die klare öffentliche Meinung war aber auch eine Voraussetzung für das starke mediale Engagment, da sich die Medien einer hohen Zustimmung in ihrer Leserschaft sicher sein konnten.

• Knappe parlamentarische Mehrheiten: Die Mehrheitsverhältnisse im Nationalrat waren vor dem Anlassfall nahezu ausgewogen. Der neue „Anstoss“ reichte also, um zu sie zu kippen.

• Geringes Lobby-Engagement: Außer dem Fachverband Gastronomie und Teilen der Landwirtschaftskammer engagierte sich keine einflussreiche institutionelle Pressure-group vehement gegen eine Gesetzesänderung.

Wenn diese Analyse stimmt, dann liegt der Schluss nahe, dass sich ein ähnlicher Vorgang nur unter ähnlichen Rahmenbedingungen wiederholen dürfte. Und diese sind eher selten. Die meisten Gesetze behandeln wesentlich komplexere Materien, die sich nicht in dieser Weise für eine öffentliche Diskussion und klare Pro und Kontra-Standpunkte eignen. Man denke etwa an eine ASVG-Novelle oder die Debatte um die Pensionsreform. Selbst Gesetze, deren Behandlung im Nationalrat von einem stark emotional besetzten Anlassfall begleitet ist, wie das Berggesetz nach dem tragischen Unglück von Lassing, sind meist zu kompliziert, um derartig intensiv öffentlich debattiert und kampagnisiert zu werden.

Dazu kommt üblicherweise ein wesentlich stärkeres Engagement durch einflußreiche instituionalisierte Interessensvertretungen, sodass die Entstehung eines Gesetzes weniger durch die öffentliche Debatte als durch wenig transparente Verhandlungen der politischen Insider bestimmt wird.

Es gibt allerdings Ausnahmefälle, die unter ähnlichen Bedingungen abzulaufen scheinen wie die Promilledebatte. Ein Beispiel ist die Diskussion um eine Verschärfung des Waffengesetzes. Auch hier handelt es sich um eine relativ eindeutige Materie, die – mit starkem Medienengagement – intensiv öffentlich debattiert wird. Auch hier sind die Anlassfälle besonders für die massenmediale Darstellung und eine klare Polarisierung „geeignet“.

Und tatsächlich waren die Novellen des Waffengesetzes der letzten Jahre jedesmal auf konkrete tragische Anlässe zurückzuführen. Allerdings dürfte es in dieser Fragestärker engagierte Lobbies gegen eine weitere Verschärfung geben (Waffenhandel, Traditionsvereine, Sportschützen etc.). Auch wenn diese Zusammenhänge an dieser Stelle nicht näher untersucht werden können, ist die Vorhersage, dass ein ähnlich dramatischer Anlassfall wie bei der Promilleregelung wohl auch ähnliche Auswirkungen hätte, nicht allzu riskant. Würden mehrere Jugendliche von einem Waffennarren niedergeschossen und ihre Mitschüler würden daraufhin eine öffentliche Initiative für ein Schusswaffen-Verbot ins Leben rufen, würde sich eine ähnliche Dynamik einstellen, wie es Ende 1997 in der Frage des Alkohollimits der Fall war.

Dass das politisch-institutionelle System in modernen Mediengesellschaften zunehmend Rücksicht auf mediale Konsequenzen nimmt und auch empfindlicher auf mediale Interventionen reagiert, ist heutzutage bereits ein Gemeinplatz. Die – in Umfragen und medial vermittelte – öffentliche Meinung hat im politischen Prozeß eindeutig an Stellenwert gewonnen. Manche Beobachter beklagen bereits eine reine „Politik nach Umfragen“ – üblicherweise allerdings nur dann, wenn die Mehrheitsverhältnisse in den Befragungen der eigenen politischen Position widersprechen.

Trotzdem wird es auch in näherer Zukunft die Ausnahme bleiben, dass ein Gesetz so klar durch eine Initiative einer Gruppe „außerhalb“ des organisierten politischen Systems und eine Medienkampagne zustandekommt. Zu stark sind im Normalfall jene Faktoren, die eine derartige Mobilisierung der öffentlichen Meinung verhindern – vor allem die eher zu- als abnehmende Komplexität politischer Materien, die dem entgegenstehende, immer stärkere Orientierung an „bildlich“ darstellbaren Informationen auch der Printmedien und der – gerade in Österreich – nach wie vor enorme Einfluss institutionalisierter Interessensverbände.

[1] Alle in dieser Arbeit angeführten Zitate von Hans Dichand (NEUE KRONENZEITUNG), Renate Zikmund und Michael Kröll (TÄGLICH ALLES), Roland Machatschke (ORF) und Barbara Stöckl (ORF) stammen aus schriftlichen Mitteilungen an den Autor im Dezember 1998 aufgrund eines kurzen Fragen-Katalogs. Die Aussagen von Othmar Thann (Verkehrsministerium bzw. KfV) und Barbara Schmidt (ÖVP-Klub) stammen aus persönlichen Interviews vom 3.12. bzw. 1.12.1998 . Die Zitate von ÖVP-Klubobmann Andreas Khol und Peter Pelinka (NEWS) zur Medien-Berichterstattung aus einer öffentlichen Podiumsdiskussion der Julius-Raab-Stifung zum Thema „Politik zwischen Talk-Show und Tele-Shopping“ am 1.10.1998 (Tonbandmitschnitt der Veranstalter). Alle anderen Quellen in den jeweiligen Fußnoten.

[2] Die genauen gesetzlichen Bestimmungen zum Alkohollimit im Straßenverkehr sind – aufgrund zahlreicher Ausnahmen und Sonderbestimmungen und da sie in mehreren Gesetzen verankert sind – einigermaßen kompliziert. Vgl. dazu Kaltenegger, Armin: Alkohol am Steuer – Rechtsfolgen nach der 20. StVONov und der 2. FSGNov. In: Zeitschrift für Verkehrssicherheit, 43. Jg. 1998, H. 9, S. 320f. Der Übersichtlichkeit halber werden in dieser Arbeit verknappend die Begriffe Promillegrenze, Alkohollimit, Grenzwert etc. verwendet.

[3] Vgl. AUSTRIA PRESSE AGENTUR (APA), 31.8.1988

[4] Vgl. APA, 4.3.1993

[5] Vgl. APA, 28.5.1993

[6] Zu den Abstimmungen und Debatten im Nationalrats-Plenum vgl. das jeweilige STENOGRAPHISCHE PROTOKOLL bzw. zum Verkehrsausschuss die Berichte der PARLAMENTSKORRESPONDENZ

[7] Vgl. OBERÖSTERREICHISCHE NACHRICHTEN, 24.12.1996

[8] Vgl. APA, 2.5.1997

[9] Schriftliche Mitteilung an den Autor vom 22.2.1999

[10] Vgl. APA, 28.5.1997 und 2.6.1997

[11] Brief im Besitz des Autors

[12] Vgl. DIE PRESSE, 11.7.1997 – daraus auch die folgenden Zitate

[13] KURIER, 26.11.1997

[14] Brief von H. Bürger an das KfV vom 27.2.1998 (im Besitz des Autors)

[15] APA, 27.11.1997

[16] Brief im Besitz des Autors

[17] Vgl. APA, 4.12.1997

[18] Schriftliche Mitteilung an den Autor vom 22.2.1999

[19] ebenda

[20] Vgl. DIE PRESSE, 10.12.1997

[21] Vgl. APA, 10.12.1997

[22] Vgl. Kaltenegger, a.a.O.

[23] Vgl. APA, 27.7.1998

[24] Vgl. APA, 14.7.1998

[25] Vgl. Presseaussendung des Österreichischen Statistischen Zentralamtes vom 4.3.1999

[26] Vgl. ebenda

[27] ORF – ZIB 3, 10.12.1998

[28] Presseaussendung des BM für Inneres vom 1.1.1999

[29] Vgl. APA, 4.3.1999

[30] Presseaussendung des KfV vom 28.12.1998

[31] Vgl. ebenda

[32] Vgl. ORF – ZIB 3, 10.12.1998

[33] Vgl. Presseaussendung des ORF vom 15.10.1998

[34] Hervorhebungen im Original

Aus: Khol, Andreas/Ofner, Günther/Stirnemann Alfred (Hg.): Österreichisches Jahrbuch für Politik 1998, Wien 1999 (Verlag für Geschichte und Politik): 197-222

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen